Setup Timeout Error: Setup took longer than 10 seconds to complete.97岁黄埔军校十七期炮兵科学员夏世铎讲述当年被王叔铭面试及在军校马术课上的经历。澎湃新闻记者 钟源 编辑 张若驰(03:41)

【编者按】夏世铎,祖籍安徽巢湖,1920年生于北京。1939年考入西南联合大学法律系,1940年投笔从戎,先后毕业于黄埔军校十七期炮兵科、陆军大学参谋班,并参加抗日战争。1949年参加革命,先后毕业于华北人民革命大学、北京外国语学院。1956年入民进上海市委工作,曾任民进中央副主席吴若安秘书、民进上海市委宣传部负责人。1985年至1997年,曾任上海市黄埔军校同学会常务理事、副秘书长。现任上海市黄埔同学会理事、西南联大上海校友会理事、普陀区政协委员等职。澎湃新闻记者于2016年12月30日采访了夏世铎先生,97岁的他精神矍铄、步履稳健、耳聪目明,近两个小时的访谈中他都保持着笔直的坐姿,不曾靠过沙发背。本文整理夏世铎关于黄埔军校及毕业后的口述内容,以飨读者。

访谈中的夏世铎先生。澎湃新闻记者钟源 摄

入伍

我是湖南国立第八中学毕业的。朱镕基也是这个学校毕业的,不过他比我晚了好多年(笑)。当时我的父亲也在湖南,在张治中手下工作,哥哥在昆明的欧亚航空公司工作,其他家人都在上海的“孤岛”,一家人分了三个地方。

1939年中学毕业以后,参加全国统考,虽然中学时学的是理科,但我报考了国立西南联合大学法律系。为什么要学法律呢?这得从我小时候说起。小学的时候,我看过一部电影,名字叫做《冤狱》。这部电影的内容是:一个穷人被一个资本家冤枉了,说他偷窃他的财产,把他告到了法庭上。因为这个穷人没钱雇律师,有口难辩,就被判刑关到狱里,受了很大冤屈。我看了这个电影很有感触,穷人因为穷,没办法为自己的冤情辩护。所以我想,将来我一定要做个律师,帮着穷人打官司。填报志愿的时候,想到自己的这个志向,我就报了法律系。当时我报了三个志愿,第一个是西南联大;第二个是交通大学;第三个是武汉大学。第一志愿录取我了,就这样,1939年9月,我就到了西南联大读书。

1939年的时候,日本占领了我们很多土地,日本的飞机也经常来昆明轰炸。我看到这种情况,就有了从军的愿望。其实我在高中毕业的时候就有这个想法,但受旧社会 “好男不当兵、好铁不打钉”的影响,就没去考。到了昆明以后,看了太多日本杀害同胞、轰炸城市的景象,我原本读书救国的想法起了变化,有了投笔从戎的愿望,想直接到战场上抗击侵略。正好国民党的空军军官学校就在昆明,进西南联大没过多久,我就报名了。那时候我只有十九岁。

报名考空军,也要有笔试和面试。笔试数理化都要考,和高考一样。体检特别严格,尤其是对视力要求很高。当空军是很危险的,后来受训的过程中,我亲眼看到有些飞机在训练的时候掉下来,但是我还是想考空军,因为觉得空军很神气,人数少啊。毕竟那时候中国才两百多架飞机。

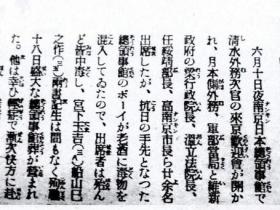

面试我的是后来台湾的空军总司令王叔铭。他问我:“你怎么考空军了?你的志愿是什么?”我说:“现在日本侵略我们,顾炎武说过,‘天下兴亡,匹夫有责’,所以我觉得我也要上战场,保卫国家。”“你家里同不同意呢?”“家里不同意我也应该参加。抗战人人有责。”他很满意,笑一笑,点了点头,我就pass了。

面试以后,很快就收到了第一次录取通知书,要我去成都入伍。那时候黄埔军校已经改名叫中央军校了。当时同济大学校长赵士卿的夫人和我母亲是大学同学,我母亲就委托他们做我在昆明的监护人。我把自己要入伍这个情况和他们谈了,他们不太同意我去。他们说:“我们是你的监护人,你妈妈同不同意你去也不知道,而且去了之后很危险。你如果对西南联大不满意,到同济大学来也可以啊。”我说:“那好吧。我还是在西南联大读书吧。”

1998年11月,夏世铎在昆明西南联大旧址前留影。(本文图片若无特殊说明,均为夏世铎先生提供)

1940年初,黄埔军校又通过我哥哥第二次把录取通知书给我了。收到通知书那天我正在图书馆里看书,准备考试,但好像有预感,一直心神不定,总抬头看有没有人要找我。突然就看到我哥哥了,我哥哥也看到我了。要不然,图书馆那么多人都低着头,找人还是挺不容易的。我哥哥叫我出去,把通知给了我。我看看日期,发现明天就要集结出发了。哥哥说:“要不要去,你自己决定。”我还是想去。我们直接去宿舍收拾东西,第二天早上六点就赶到集合地点,上车去成都了。我记得昆明同批考上空军的只有五十八个人,我们当时是和陆军的一起坐车走的。因为国家规定,空军入伍的前半年必须在陆军学校受训。这已经是第二批通知入伍的了,如果不是通知书寄到我哥哥那里,可能我就又走不了了。

步兵训练

我算是黄埔军校第十七期的,理论上高中毕业才能考黄埔军校,不过我们的同学里面也有大学毕业生。成都的黄埔军校那时是黄埔的本校,最早黄埔军校当然是在广州黄埔;后来搬到南京;抗战中搬到成都,一直到抗战胜利;后来就搬到台湾去了。

青年时期的夏世铎

去了以后,所有人被编进第一总队,先预备入伍。预备入伍的时间有六个月,但是我去的晚了,只赶上后三个月,这三个月非常艰苦。进了军校,第一件事是剃头发,一到就全剃了光头,我当时还有点儿失落感,因为已经开始注重形象了(笑)。第二件事是学整理内务,被子必须整理得像豆腐块一样,四四方方,有棱有角。第三件事是体能训练,每天跑步、做操。三个月之后,考试,淘汰掉一批人。淘汰的意思不是说不让做军人了,而是说不让在第一总队待了。所有成绩低于六十分的人都去了第二总队,后来又有了第三总队。二三这两个总队都是第一总队淘汰下去的,和第一总队相比,他们学制短,只有一年,不分科,都算步兵,一年完了就分到连队去了。而第一总队将来是要分科的。【编者注:据中央军校同学录记载,夏世铎所在的十七期第一总队学制为两年,从1940年4月15日-1942年4月12日;而十七期第二总队学制为两年半,从1940年5月6日-1942年11月2日。此处可能是夏老误记。】

通过考试之后就正式入伍了,再学六个月,这六个月主要学步兵的基本战术。从队形教练、步兵操典、军队礼节、后防勤务、打野外,再到初步战术等等,都学。步兵操典主要是单兵训练,就是个人的军事技能,队形变换、射击、作战方式方法、夜间训练……六个月下来,学完这些,作为一个步兵来讲,你就可以作战了。战斗群以班为基本单位,上面是排、连、营、团这么几级,一个班要求十三个人,但十一个、十二个人的也有。一个排三个班,一个连三个排,每个连就是一百二十多人。每个步兵班都有一个轻机枪手,排头都是轻机枪手,所以每个排都有三个排头。重机枪则有专门的队伍。

当时训练的物资还相对充足,教官有日式教练,也有德国顾问。日式教练就是日本士官学校毕业的中国学生,他们的教育方法都是日式的,打骂教育;德国顾问就好一些,好像他们更愿意对年轻人做一种鼓励教育。那时候好多人在看希特勒的《我的奋斗》,当时这本书是公开的,虽然知道德国是敌对国,但是大家也看。那会儿看书比较自由,共产党的书也有人看,我在汉口的时候就看过共产党出的书,讲徐海东全家十几口被枪杀的,印象很深刻。

除了教练和顾问,班长也很有权力,可以随便体罚学生。最常见的体罚就是举枪两腿半分弯——举着枪,两腿分开半蹲,蹲不像蹲站不像站,这个是很累的,而且得一直做到长官满意为止,一般至少半个小时,实际上几分钟腿就很酸了。不过我没怎么被体罚过,毕竟我是大学生了,各方面动作什么的,我都是很优秀的,长官对我都很喜欢,也很照顾。我在西南联大虽然时间不长,但沾了西南联大很多光,一个是因为黄埔里面大学生少,再一个是西南联大也是全国有名的学校,所以领导对我很器重,有什么事情也总是找我。

第一总队正式入伍的时候,蒋介石还亲自来观看,并且给我们每个人点名。他是校长,很重视黄埔军校,他把黄埔当成自己的力量了,我们都算是嫡系(笑)。当时邓文仪是政治部主任,孙元良是教育处处长,陈继承是教育长。那会儿陈继承他们开会,有时候就叫我去参加,给他们做记录,因为我是大学生(笑)。

1982年3月,吴若安(左)与夏世铎(右)合照。

受训炮兵

1940年10月,正式入伍六个月结束后,本来我们这五十八人要转到空军的学校去,结果也没让转,就留在第一总队了,说是等两年学制学完,在黄埔毕业后,再转到空军去。于是分科考试,分为步、骑、炮、工、辎、通信,六个兵科,考数理化。凡是数理化好的,就分到炮兵、工兵、通信兵这三个兵种。成绩最好的是炮兵,其次是工兵,再次是通信兵。我就考到炮兵了。因为当时长官宣传哪些兵科好的时候说,好多高级将领都是炮兵出身,蒋介石是炮兵,拿破仑是炮兵,日本天皇是炮兵,陈诚也是炮兵。我就想,那看来炮兵是最优秀的。入伍考试,我是所在小队的第一名,数理化算比较好的,我就考上了。

但还有一个麻烦是,炮兵不仅要求数理化好,还要求身高在一米六八以上。因为过去的炮不像现在这么机械化,是要用骡马驼载的,把炮筒架在骡马上,不仅要求臂力,也要求身高,不然你够不着啊。我只有一米六六,差了两公分,但是我因为成绩好,队长对我器重,帮我作弊。我穿着草鞋,鞋跟下面垫两块木块,身高就够了。就这样我合格通过了,分到了炮兵。

排队的时候因为个子矮,我老排最后一名。一开始排头那些个高的人就看不起我们个矮的,总欺负我们。但后来掰手腕他们比不过我们;举石锁比不过我们;打篮球,我们排尾五个人一队,他们排头五个人一队,我们也不输给他们;比劈刺,四个人劈我,我把他们四个都劈倒了,所以他们再也不敢欺负我们了。我们个子矮的就是要争气(笑)。

炮兵主要学炮兵操典,操练榴弹炮和山炮两种。当时主要的炮是日式的三八式野战炮,这是一种榴弹炮;还有俄国的普福斯山炮,主要这两种。除了要学怎么样操作射击,还要学观测,叫“诸元”,就是计算击中目标的各个要素,比如射角、射程,这都需要测量。这里面要用到观测镜、经纬仪、方向盘、德国的朋克计算机,由这些计算“诸元”。操作山炮需要四个人,两个装填手,一个操作手,一个观测手。最后操作手射击,一拉,炮就打出去了。也有六个人的,多出来的那俩是弹药手。

炮兵还教“骑术”和“驭术”。“骑术”就是教怎么骑马的,从骑光背马开始,没有马鞍子的那种,希望你能体验骑马的姿势。骑光背马很容易摔下来,课上规定掉下来一定得抱着头,不然手戳在地上,容易骨折。骑光背马是很苦的,没有马蹬子,骑的时候,得夹得特别紧。每次上完骑马课,腿都并不拢。晚上也很难睡好觉,因为屁股都磨破了,大家就用邮票贴在屁股上,避免和衣物摩擦,就不那么疼了。不仅这样,如果从马上摔下来可能还会挨打,教官拿着马鞭子抽你,因为教育方法都是学日式的,体罚很重。“驭术”是教怎么驾驭骡子的,当然学这个也得要求骑术。一门炮要有六匹骡子来驼,安排三个驭手,骑一匹,带一匹。个子高的人做驭手的多,因为骡子个子高。骡子也调皮得很,怎么驾驭也得学。

说到骑马,我记得有一件事。我骑过一匹烈马,这匹马的耳朵是剪开的——摔死过人的马,耳朵要做记号,以此标明这是烈马。这匹马是最烈的,你骑上去它就尥蹶子把你尥下来,骑着它跑一会儿,跑着跑着它就卧槽——两个前腿突然跪下,骑的人可能就摔下来了,这匹马就这样摔死过我们两个同学,所以没人敢骑。但是马不够,总有人得骑这匹马,没人敢骑,我就骑。有一次日本飞机来轰炸,我们正在操练,大家马上离开操场,向郊外疏散。跑的过程中,这匹马有意识地跪下把我摔下来,后面的马经过的时候,蹄子把我打晕了,我懵了一会儿。大家又去把这匹马找回来,找回来以后,没人敢骑它,我自告奋勇,还是我把它骑回去的。回去以后我睡了一个礼拜,因为头一直晕,估计是脑震荡了。就有这么一个插曲。所以说好胜也不行,容易吃亏(笑)。

当时每天的作息都很规律,早晨六点钟起床,洗漱、整理内务只有二十分钟,六点二十分跑早操,完了才能吃早饭,稍微休息一会儿,接着就马上又出操了。我们要学的课有地形学、通信学、筑城学、汽车驾驶等等,总共八门。这些课程都有教材,都是军政部编的,军事出版社出版的。也要上政治课,政治课就是学总理遗教、三民主义、建国大纲这些,这些要考试,都得背下来。建国大纲我现在还有印象,就是有关于建设一百英里公路、十万公里铁路的计划,这些现在肯定都超过了。上次纪念孙中山一百五十周年,我和台湾的同学交流,我说孙中山当年讲“实业计划”,民国大纲、建国纲领这些,共产党已经都完成了,而且远远超过,现在的高铁到处都是了。晚上吃过晚饭,就开始自习。自习我一般都整理笔记、温习功课,有时候还上数理化课。我当时想留学德国,还自学了德文。晚上九点就睡了。

平时娱乐的话,除了打打篮球,就是晚饭后,大家在操场上席地而坐,能唱歌的唱歌,会乐器的演奏乐器。我一般都是吹口琴,我会的曲目很多,《home, sweet home》、《比翼鸟》、《巴黎巡礼》,西洋歌曲比较多。前几年,中山黄埔论坛在上海召开,我还上台表演吹口琴。当然这两年不吹了。

2012年7月17日,第三届黄埔两岸情论坛,夏世铎(中)在表演吹口琴。

本来黄埔军校规定,三年学习,半年实习,之后才能毕业。但是我们入学赶上了抗战,把寒暑假取消了,学制缩短,学习时间减到了两年半。正式入伍以后,就开始学战术了,主要是团的战术,因为军校毕业以后顶多是当到团长。要是学各兵种联合作战,军衔就得将官以上,因为团长就是上校了。再往上深造得去陆军大学,在陆军大学毕业的才能当将官。

1942年4月我毕业了,毕业考试我考了我所在炮兵队的第四名——我们那届炮兵队三个队,步兵队六个队,通信队一个队,骑兵队一个队,辎重队一个队,十几个队,每个队一百多人。入学一千一百多人,最后毕业的时候不过一千人左右。这里头有吃不了苦,开小差走掉的;有演习的时候受伤或者死掉的,拉手榴弹扔出去慢了把自己炸死的;也有跑警报没跑成被炸死的;还有病死的。每年毕业都是,入学的人里头差不多有一两百人死掉或者走掉,不能毕业了。所以毕业还是很不容易的。因为成绩好,毕业以后我就留校了,继续做十八期和十九期的助教。十八期的饶平如是我的学生,当学生那会儿他画画就不错(笑)。

黄埔之后

傅作义是我的表姐夫。1947年,他来南京开高级军事会议,那会儿我正好在国防部工作,当参谋,我们见过面。他的夫人,我的堂表姐刘芸生,在抗战的时候也一直和我保持通信的。但是我当时有一种清高思想,越是地位高的亲戚越不想和他们攀,就是不想沾他们的光。她十六岁就嫁给傅作义了,那会儿傅作义还是天津市警备总司令,三十六岁。那时候她还和我姐姐一块玩呢。我父亲做的媒人。

在南京国防部,傅作义和我聊了聊,聊得很好,他就希望我跟他到三十五军去,给他当炮兵营长。我当然不愿意了,我就想做自己的工作,靠自我奋斗,不愿意沾他的光。在我的印象里,虽然他官至上将,但还是很朴素的,我对他也很尊重。

1949年,我有过第一次去台湾的机会,但是我放弃了。当时我考取了联合国军事代表团的工作,这是很不容易的,因为全国只考取了24个人。这个工作要求我们到台湾去受训,本来我们这些考取的是要送到耶鲁大学去留学的,方便联合国开会的时候去实习,但是后来因为内战打起来了,经费困难,就专门给我们24个人办了一个国外服务军官初训班,改成去台湾学习两年,再派到联合国。国防部把票都买好了,再发给我们。拿到票的时候,我很彷徨,我是反对内战的,之前抗战八年是抵抗侵略,但内战是自己人打自己人,我觉得这样不对。

而且我当时已经对共产党有一些了解了。我的表哥陈其武,在1937年的时候和我一起搞过后援会,他们兄弟四个都是共产党员,我对他们印象很好,他们都是清华北大南开的学生。虽然当时社会上都宣传共产党怎么坏怎么坏,但是我不相信。还有另外一个对我影响很大的共产党员,是和我一起考联合国军事代表团的陈家默,他是地下党。他后来领导了伞兵三团的起义,本来说想让我和他一起起义,但是后来他和我说,因为你妈妈爸爸都在上海,万一你牺牲了,我觉得很对不起你爸爸妈妈。就没带我一起起义。

我的父母那时也在上海,所以机票给我的时候,我就已经决定不走了。为了维持生活,我把机票卖掉了,这一张票卖得很贵,拿到的钱维持了我一两个月的生活。

后来有四次机会去台湾,我都没去。第六军军长戴朴,正好我有一个同学和他是陆军大学的同学,就介绍我去当炮兵营长。去了以后,他们对我很器重。第六军是陈诚的嫡系部队,后来要开到花莲去。我不想去,就托辞说,我把父母送到昆明再过去,于是我请了一个月的假。等到一个月到期了,那边需要我去了,我只好说,我家里有父母,我没法一个人去台湾。

后来,我去了上海警备总司令部的炮兵指挥部,这是邵伯昌的部队,他也是老炮兵了。副指挥官是黄埔五期的,叫做邝书霈,还有一个参谋长,是七期的,他们对我也不错。上海开始打仗了,我因为不想打内战,就又跑了。我有个姐夫在医务事务所工作,相当于现在的卫生局局长了,给我开了一个证明,证明我有严重的气管炎,需要修养。我拿着这份证明请了假,没等批准就走掉了。这也很惊险,上面知道我走了,就派人去我家找我。我本来躲出去了,但是当天回家去取件衣服,正好碰上。来找我的这人是我同期同学,他带着一个兵。我一看这没法再跑掉了,我要是跑了他得受处分,我就跟他回去了。邵伯昌看到我,桌子一拍,“你是临阵脱逃!”汤总司令有十杀令啊,够处决的了。我说我也请假了啊,我有病。这时候副指挥官保我了,他说,他还年轻,工作也不错,就让他戴罪立功吧!就这样保下来了。不然说枪毙那就也枪毙了,那正是乱的时候啊!所以还算是走运了。

这个时候我就做了很多工作。我把作战图拿来修改了,炮兵不是有“诸元”吗?比方说射程三千公尺,我给改成了三百公尺,把它打乱,我想减少解放军的牺牲。我自己做了这点儿工作,别人都不知道。所以他们的炮都打不准,一打就有偏差。趁着重新校准的时候,解放军就可以去躲避了。这段话我的自传里都没有,因为让台湾那边知道了,也不太好(笑)。

(澎湃新闻记者 钟源 采访 实习生 张力文 整理)