朱家骅所说的“想象以为学校里都在竭力实行奴化教育,而学生也一定都已经奴化了”,或许就是后方教育界人士对收复区产生隔阂之见的症结所在。

抗战期间,众多师生不避艰险、颠沛流离,撤退至大后方继续办学,为培养人才,保存文化血脉发挥了关键性作用,这些以西南联大为代表的西迁学校,混合着战争与革命、苦难与辉煌的宏大叙事,成为不断被后世回味与言说的教育传奇。相形之下,日伪统治区内的学校,则成为历史的灰色地带,沦陷区子弟受教育的情况,在今天很多人的印象中,大抵可以用“奴化教育”一言蔽之。

事实上,对大后方教育与沦陷区教育评价的巨大反差,早在战争结束之初就已经形成了。1946年初,有署名“绵之龙”的论者在上海《大光明》周报撰文称“储钞变法币,二百折做一;而伪学生之与胜利学生比较起来,恐怕贬值之甚不止此数”。抗战胜利后,国民政府曾把法币与汪伪在沦陷区发行的“中央储备银行券”(简称“中储券”)兑换比率定为1:200,造成收复区民众顿成赤贫,而手持大量法币的后方归来人士则一夜暴富。“绵之龙”将“伪学生”(沦陷区学生)、“胜利学生”(大后方学生)与贵贱悬殊的伪钞、法币相类比,形象地凸显了这两大群体在战后迥异的处境。

为何在日伪统治下求学?

“胜利学生”与“伪学生”形成的初始原因,当然是战时有的学生在大后方求学,有的学生却滞留于沦陷区。1945年战事结束之后,社会上已有舆论指责沦陷区学生“未能勇敢的到后方去,敷敷衍衍接受了奴化教育”(1945年12月20日《民言报》)。“如果战端一开,那就是地无分南北,年无分老幼,无论何人,皆有守土抗战之责任,皆应抱定牺牲一切之决心”。那么,日军铁蹄即将占领城镇与校园之时,为何仍有千千万万的青年“未能勇敢的到后方去”呢?其中缘由,我们可以大致总结为以下四种:

第一,经济原因。从沦陷区奔赴大后方,首先得有必要的盘缠,这显然不是人人都支付得起。1946年,《申报》曾刊登过三位高中生的来信,其中简洁明了地说“有人一定又要问:‘为什么到伪校读书?为什么不到大后方去读书?’我们唯一回答,是一句话:‘没有钱’。”(1946年7月11日《申报》)“伪北京大学”学生在1945年末亦向社会倾诉他们的无奈:“谁愿意作奴隶?谁愿意受敌人的鞭笞?谁不慕恋祖国的抚慰?谁不向往自由憧憬解放?八年来我们停留在沦陷区,在敌人统治下的学校里求学而不曾到内地去,这并不是我们甘心做奴隶,甘心受‘奴化教育’,而是受了客观条件的限制,我们都是家境清寒的学生,我们中甚而有一部分是半工半读的学生,我们极想到内地去上好学校,可是这一大笔路费向何处筹措?”

第二,家庭原因。奋不顾身离家跑到大后方的当然有,但被家庭各种因素影响,无法远行者亦为数不少。1939年,北平辅仁大学国文系学生董毅就在私人日记中记录下自己的心声:“常常想到许多亲戚朋友同学,认得的,耳闻的许多、许多都到南方去了,有的告诉我南方生活之奇事与困难,一路上之苦况,而我必心中立刻羡慕他们,钦佩他们的勇敢,而自惭自己不能去南方。”日记中“南方”即是指大后方,董毅虽然略感自惭,但转念一想又觉得“也没有什么不如他人的地方”,“个人有个人的环境,环境及一切允许,你自然可以毫无留恋的远走高飞,但是我是不同的。家庭里,第一样经济是不允许我走,第二样尤其是重要的,母亲没有人照顾,弟妹们都很小,父亲既老且病,所以我为了父亲的病即便暂时也得留在家中”,“所以我不去南方有我自己的一番道理和苦衷”。

第三,日伪交通封锁。穿越封锁线,从沦陷区到大后方并不是一件轻松的事。太平洋战争爆发后,北平燕京大学被日伪解散。1942年燕大在成都复校,消息传到北平后,燕大学生林焘决心投奔自由,1943年5月,林焘等一行六人乘火车从北平出发,经徐州转到河南商丘,下车后旅客需逐个被日军盘查后才能出站。他们有惊无险地度过这一关后,又雇车离开商丘,经亳县敌我两军交界的火线,奔向国军控制安徽界首,在这里滞留半个多月后,几经周转,他们搭上军用汽车到洛阳,然后坐火车去西安转宝鸡,再坐长途汽车上秦岭到双石铺等去成都的“黄鱼车”,一路饱经磨难,“一般同学从北平到成都只需要二十来天,我们竟走了两个多月,到成都已是八月初了”。20岁出头正年轻力壮且结伴而行的林焘尚且如此,遑论其他年龄尚幼的学生,或体力较弱的女学生。

第四,大后方社会承载能力有限,无法容纳所有学生。1945年末,一位北平“伪学生”就曾为自己辩护:“当然于政府退却之后,都跑到后方去,但事实可能吗?试问二万万以上沦陷的同胞,后方容得下吗?我亲耳听到说,到内地去无亲无靠时,照样没有办法,政府不能普遍救济帮助,也许无法生活存在,的确也有已跑到抗战区里,没办法而又跑回来的,这是事实。”(《北大师大校友会刊》第1期)教育部长朱家骅1945年11月在北平对全市大中学生讲话时也坦承,“中国土地如此之大,人口如此众多,要使沦陷区全部青年完全撤退,事实上也是不可能的”。

不得不说,在八年抗战这样漫长的时间内,无数中国青少年忍辱负重在日伪统治下学习,是一件无法避免的事情。

战后社会的隔阂之见

1945年8月10日夜,抗战胜利的消息传遍中国,这一突如其来的消息瞬间改变中国的国运,更令无数“南望王师又一年”的沦陷区民众欢呼雀跃。但是,大后方人士与收复区民众之间却因暌隔多年而留下了罅隙。著名翻译家傅雷1945年11月曾略带讽刺地描述当时社会的不和谐之音:“收复区的一切,过去两个月内几乎全免不了戴上一顶‘伪’帽,差一点连泥土和黄浦江长江的水,八年中照过华北华南华中的太阳都沾了伪气,有了附逆的嫌疑。”一位天津作者则非常失望地指出社会上存在“一种怀疑的态度”:“许多‘大后方’归来的老朋友,见面之后,多半对这‘未曾到内地度过金’的朋友打了问号,言词与态度大为异状,有心的加以防范……还有初次见面的朋友,经介绍之后,一开口就是‘兄弟刚自重庆飞来’以示不凡,继续着就是讲述一通自认为的过去光荣。”(1945年12月26日《益世报》)另有收复区民众表示:“在光复的三个月来,我们听腻了,看烦了‘奴化’,‘睡眠’,‘麻醉’……等卑鄙而消极的语词。是对收复区同胞怀疑吧?是对收复区同胞不信任吧?”他们认为,“沦陷区里的民众,因历遭敌人的压迫,对于国家的观念更加深切,所谓惟有失乳的婴儿方才感觉无母的痛苦。由此可知,沦陷区里的同胞,爱护国家的心理自不弱于后方”,他们进而呼吁“当局必须对收复区民众的本质有正确的估计”,“执政当局及各新闻刊物,此后对于伪字尽量少用,以减少收复区里人心上的创痕”(1945年12月3日、11日《大公报》)。大后方来人高人一等的心理,以及对收复区民众怀疑、歧视的态度,绝非是孤立的现象,而是战争胜利后相当普遍的事实,以至于1945年12月《益世报》专门刊发题为《同胞不可分等》的社论,呼吁国人团结:

后方与收复区,是一国,同是中国的人民。抗战胜利,是收复区投入国家的怀抱,是后方重返家乡,正如一家兄弟,一个为国家前途,随着慈母——政府——辗转奔波,出死入生,受尽八年的困苦艰辛;一个留守家园,维系不绝如缕的命脉根基,遍尝苛毒耻辱。现在团聚了,应该如何的欢欣融洽,挽起手来,在慈母的爱护领导下,共同担负建国工作!汉奸不过千百人,收复区的百姓,绝不是个个奸伪,所以在胜利以后,全国复员全国建设时期,不该有“真”“伪”,更不该有“义民”“顺民”,尤不能再有“天上来的”“地下的”与“当地的”之分。同是国家的人民,应在同等的立场,奋发图强,每个人的心中,不要再存丝毫畛域之见,更不能有“胜利”与“征服”的念头。如果后方仍是后方,收复区仍是收复区,两地人民,有清晰的分野,中间隔着“鸿沟”,各自团结,各成党派,再各行其是,民族的新分裂,即在目前,国家的前途,焉敢设想!

在这样的大环境下,留在沦陷区求学的学生,很自然地也被扣上一顶“伪”帽。国民政府、中共与一般舆论均曾声称,收复区青年学生或多或少已被日伪的教育所“奴化”、“麻醉”。

教育部长朱家骅1945年9月表示:“至于抗战期中,敌寇在侵占区域实施的教育政策,尤为毒辣,此在教育实施上应当有一确定政策,始能应付得当。就时间方面来说,平津京沪敌人,曾施行八年的奴化教育,至东北、台湾、澎湖、旅顺、大连更不必说了。诚然,在这些区域内反抗侵略的,仍在不断奋斗,但是大量的青年和一般民众,已于不知不觉中受了敌伪的麻醉,在所难免”。(《朱家骅先生言论集》)

与朱家骅“大量的青年”被“麻醉”的判断不同,中共《新华日报》认为有少数青年已经“认贼作父”:“沦陷区的青年们为了种种的原因而无法内迁的,被迫着饮鸩止渴的‘入学’了。虽然多数的青年,可以说是怀着无言的愤怒而朝夕在‘南望王师’的,但是依然难免有些在潜移默化之中,逐渐的‘认贼作父’了。他们忘怀了祖国,他们不觉得仰承敌人的色笑是不可饶恕的罪行,他们在汉奸的牵引之下,成为斫丧国本的奸逆的后备军。这批青年是将来社会的隐患,是社会中潜在的恶瘤。”(1945年9月22日《新华日报》)

青岛市政府机关报《青岛公报》则不考虑数量问题,径直下断语:“抗战八年来,不幸的沦陷区学生们,一直受着奴化教育,这种教育,含着充分的毒素在里面,使学生们养成了奴化的性格,崇日的心理,堕落的生活。”(1945年12月1日《青岛公报》)

1945年9月20日至26日,全国教育善后复员会议在重庆召开。22日,针对收复区教育整理问题,“大会一致主张整理收复区教育,应明辨忠奸之分际,伸张民族正义”。鉴于伪组织所办学校,如“伪中央大学”“伪北京大学”等,均有要求政府承认之趋势,北京大学代理校长傅斯年、中央大学校长吴有训等27人联名提出临时动议:“本会为伸张正义起见,请政府立即解散并令后方原有各校不得承认各伪校学生之学籍,其教职员照通案办理”。此议随即获“全场一致鼓掌通过”。根据全国教育善后复员会议通过的关于收复区教育复员与整理问题的相关法案,教育部正式决定对收复区的教员、学生实施甄审,各伪校学生需重新进行登记、考核,以决定其学籍。这一方案的出台,无疑是大后方社会判断收复区学生附逆、“奴化”之后的某种惩戒策略。

校园内外的风波

教育部次长朱经农1946年2月就已经注意到,与社会上大后方、收复区壁垒分明的现象一样,青年群体中畛域之见亦甚为严重,他在南京对记者坦言:“教部今日已面临一重大问题,即如何能使大后方学生与收复区学生,平安相处。以现状观之,殊堪殷忧。盖今日收复区学生,心理上之不正常感觉,与后方学生潜在之‘优越错综观’,两者之调和,教部虽煞费苦心,尚鲜实效。”(1946年2月7日《申报》)

朱经农的担心显然不是杞人忧天,1946年,广州中山大学、上海交通大学等校的“胜利学生”(或称“真学生”)与“伪学生”之间就冲突不断。1946年1月,经甄审考试后,246名伪校学生被分发到中山大学各院系,但该校千余名学生到处张贴标语,一致拒绝他们入学,并向校长王星拱请愿。中大学生的理由是:“我们因抗战曾再四播迁,流离转徙,而他们却甘为顺民,受奴化教育,在纪念国父的最高学府中,他们是不能踏进的”(芜荒:《中大拾零》,《大声》(复刊号))。交大迁回徐家汇校址开学之后,学生内部也因“真伪”问题,闹得校风混乱。上海《吉普》周报对此有这样的描述:“从内地来的学生,自以为真学生,而把本市的同学,目做伪学生,当见了面时,总表现出鄙贱不足道的样子,有的还在口头上用很尖刁的语调来尽情讽刺。但在本市学生方面,以为官有伪,学生无伪,当然不肯表示服帖,便也抓住了真学生的成绩,一般的劣于伪学生的弱点,来一个以牙还牙,因而双方益如水火,不能相容,行不同路,坐不同室,食不同桌,读不同言。尤其双方的卧室,更是壁垒森严,伪学生跑到真学生的卧室中去,固然要喝令止步,真学生错入了伪学生的卧室,也照样要给轰出去。而在形势日趋紧张之下,已曾数度传有双方将以武力从事的传说。”

因“伪学生”问题引发的矛盾不仅仅存在于校园,而且蔓延至社会。甄审政策推行之后,伪校陆续被接收、解散,但是大后方学校复员却遥遥无期,收复区学生遂陷入走投无路的境地。1945年末,上海若干伪校的学生连日向当局请愿,喊出“我们要读书”的口号;“伪中央大学”数百名肄业学生,则结队游行,沿途高呼口号“我们要进正式大学”,并张贴“学生无伪”之类的标语。类似的反甄审活动,在北平、天津、青岛等地亦颇为踊跃,给战后混乱的时局更增添了一份不稳定因素。

“伪学生”被“奴化”了吗?

胜利之后,校园内外的种种纠纷,其发端大约在“伪”和“奴化教育”这两个暧昧的概念。当政府和舆论指责收复区学生没有去大后方求学时,收复区学生的反驳也格外有力:“若政府责我青年不能立于抗日第一线,而甘受敌人之压迫,试问政府,何于敌人发动侵略时节之后,由东北而华北,由华北而华中,由华中而华南耶?”(《北平学联〈给收复区全体青年同学的一封信〉》)国土沦陷,学生被迫在日伪统治下接受“奴化教育”,沦为“伪学生”,这究竟是谁的责任呢?这当然是政府无力抵抗日军入侵造成的。

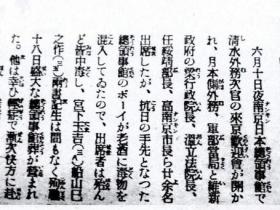

前文已论及,朱家骅、《新华日报》与一般舆论均曾声称,沦陷区学生或多或少已被日伪教育所“奴化”,那么,沦陷区的学生果真就被“奴化教育”给“奴化”了吗?需知,日伪极力推行“奴化教育”是一回事,中国人是否全盘接受这些教育又是另外一回事。战后新任北平教育局长英千里就对“奴化教育”有自己的看法,他在1945年10月对记者表示:“北平为华北文化重镇,八年来敌人虽欲施行奴化教育,而成效不著,实因知识青年爱国观念不为残暴所屈。多数坚贞自守之教育界人士,其所谆示儿童及青年者,无非表面对敌敷衍,而内心实涵有抗敌及民族意识。”(1945年10月8日《大公报》)《大公报》也认为,“所谓奴隶教育,奴化思想,敌人尽管曾费尽心机,而收效不大,光复后各地民众情绪的热烈,就是一个明证”。(1945年11月17日《大公报》)朱家骅早先声称大量青年“已于不知不觉中受了敌伪的麻醉”,但是不久态度就发生转变,他在1945年10月致傅斯年的信中说:“敌方的奴化计划,当然是积极的,在事实上却不能有何效力。其最重要的一点是日本语之必修,可是学生都不学,往往三四年之后还不曾学会字母,即其一例。此外功课,除法科的政治经济等,或者可以有点新花样外,理、农、工、医各科里放不进什么奴化材料去。就是国文学、哲学也没有地方可以讲到共存共荣这些话。教育知自爱的,都不肯说,说了徒招学生的嗤笑。只有报纸上宣传甚力,效果也只是反面的发生反感而已。所以想象以为学校里都在竭力实行奴化教育,而学生也一定都已经奴化了,这看法是大错的。中国人固然不大高明,但他们不是日本人所奴化得了的。”朱家骅所说的“想象以为学校里都在竭力实行奴化教育,而学生也一定都已经奴化了”,或许就是后方教育界人士对收复区产生隔阂之见的症结所在。

收复区学生对于“奴化教育”这类的概念极为厌恶反感。青岛学生就称:“‘奴化教育’四字,为青市学生亦为全国沦陷区学生所深恶痛恨者……立言者当查字典,先求明白此四字之不良含意,不可再任意加于青年人之身,以引起其更深之敌忾心。”(1946年1月18日《军民日报》)应该说,“伪”、“奴化”这样带有强烈价值判断的词汇的滥用,是导致收复区学生“心理上之不正常感觉”的一大诱因。沦陷区学生里甘为敌人走狗者,毕竟是小部分,倘将所有沦陷区学生视为“奴化”,则是有些想当然,更是丧失民族自信力的表现。实际上,正如燕京大学校长司徒雷登所言,“如果说伪政府学校对学生有什么影响的话,唯一的影响就是在那里上学的学生变得更加抗日”。在伪校就读的学生,日后成为大家的亦不在少数,以史学界为例,中国佛教考古的开创者宿白、前中国史学会会长戴逸、陕西师范大学历史系知名教授黄永年,分别有在“伪北京大学”、“伪交通大学”、“伪中央大学”读书的经历,但这并不妨碍他们日后成为学界的一代宗师。

大后方学校弦歌不辍的壮举毫无疑问值得表彰,但是沦陷区学生忍辱负重的精神也值得我们尊重。战争已经结束71年,对于曾经生活在沦陷区的另一群普通青年,我们今天能否比前人少一点道德谴责,多一份理解与同情呢?

胡耀