咸丰币制改革,是在空前“钱荒”的新形势下所实施的一次货币改革,其中,王茂荫的角色举足轻重。

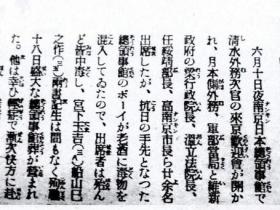

图:歙县县城的王茂荫塑像

文 | 王振忠

清代北京的歙县会馆,位于宣武门外大街,京官王茂荫(号子怀,1798—1865)曾寓居于此。王氏官居御史,以敢于言事声名鹊起,后升任户部右侍郎。其时,权臣肃顺掌权,对素负清名的王茂荫相当忌惮,遂设法派人拉笼。对此,王茂荫一时亦颇为心动,相约于某日前往拜谒。到了约定的那天,居间说合者早早到来,坐在会馆外室等着与他同去。王氏也让人准备了车马,自己则穿衣戴帽而出。当时,会馆大厅东边放着一面大镜子,王茂荫途经此处,不禁上上下下仔细打量了自己一番,只见他拈须自语道:“焉有堂堂王子怀,而为权臣屈节者乎!”说罢,马上返归内寝,推托自己生病,打发走了那位说客……

上述这一情节出自民国时人徐珂所编的《清稗类钞》。《清稗类钞》一书广搜博采掌故遗闻,诸多内容颇为生动,但其故事来源却通常难以追溯。不过,该则“王茂荫不阿肃顺”的故事,亦见于寓京徽州史家许承尧编纂的《歙事闲谭》。许氏为王茂荫女婿汪宗沂之弟子,曾在北京详细调查过歙县会馆的史迹。据说,在晚清民国,侨寓京师的歙人凡是提及王茂荫,总会指着会馆内的那面镜子,将上述故事娓娓道来。

揆诸史实,咸丰初年,满洲权臣肃顺深受皇帝信赖,他一反“重满轻汉”之祖宗旧规,殚思竭虑地罗致汉族士大夫,故而此一故事恐非空穴来风的虚构之作。不过,透过这一故事人们看到更为重要的一点则在于——撇开历史人物的是非功过不论,人之处世行事,功名利禄之诱惑,利害得失之权衡,身后声名之定评,有时都只在须臾一念之间。只有当事者揽镜自视,才最能窥见个人内心深处的隐秘;而作为历史看客,传世文献所提供给我们这些旁观者的资料实在是相当有限。

王茂荫是马克思在《资本论》中提到的唯一的一位中国人。此人系徽州府歙县人,1853年出任户部右侍郎,兼管钱法堂事务。他上疏反对铸造大钱,认为低值铜币必然会导致物价上涨,但此一建议未被皇帝采纳。翌年4月,王茂荫再度上疏议论钞法,请求将已发行的不兑换钞币改为可兑换的钞币,并规定最高的发行额,以有利于商业的发展和经济之运行,结果却被咸丰皇帝斥责为受商人指使,不关心国事。

稍后,马克思从驻北京俄国使馆的调查报告中获知王茂荫的主张,遂将之视作货币理论和历史的“新材料”,在《资本论》卷1注脚中论及:

清朝户部右侍郎王茂荫向天子上了一个奏折,主张暗将官票、宝钞改为可兑现的钞票。在1854年4月的大臣审议报告中,他受到严厉申斥。他是否因此受到笞刑,不得而知。审议报告最后说:“臣等详阅所奏……所论专利商而不便于国。”

因《资本论》的提及,从20世纪30年代开始,80多年来,王茂荫的货币思想一直受到学界的关注,郭沫若、吴晗等著名学者都对此发表过见解。不过,以往人们据以立论的文献,最成系统的资料是《王侍郎奏议》之类的官样文章,极少私密性的资料,以至于我们对于庙堂之外王茂荫的生活世界所知甚少。有鉴于此,本文利用新发现的《霁月轩往来信件》,研究咸丰兵燹时期这位徽州京官的日常生活,希望透过该批信稿,更多地揭示王氏的家世背景及其社会交游,并藉以从一些侧面理解其“货币思想”之渊源所自。

王茂荫私人信稿简介

抄本《霁月轩往来信件》1册,是1855—1859年间王茂荫的相关信稿。该抄本属于徽州文书中的“信底”。所谓信底,也就是将个人寄出之信或彼此来往信函抄誊成册所形成的稿本或抄本。

在传统时代,人们手誊信底有着各种不同的目的。大致说来,商人出自商业经营上的需要,如此作为,主要是为了备忘,以便在需要时翻阅、参考及查对账目。而文人则藉此积累个人资料,为日后整理成文,编写家训、遗言乃至形成文集准备素材。作为咸同年间的著名官僚,《霁月轩往来信件》中的一些文字曾广为流传。

由于有些信函是作为家训、遗言的形式呈现,因此,不排除作者在撰写和抄誊时就已有所考虑。在流芳百世的自我期许或心理暗示下,行文时往往会正襟危坐、道貌岸然,或在誊抄定稿后又加润饰。不过,从《霁月轩往来信件》所收诸函来看,其中有不少涉及家世闺阃隐秘,应属于较为原始的“信底”。

另外,该册抄本的名称,与王茂荫当时寓京的地点有关。推测王茂荫可能一度寓居北京西山的卧佛寺,而“霁月轩”则是卧佛寺中的一个院落,所以《霁月轩往来信件》应是1855—1859年间王茂荫寓居卧佛寺霁月轩期间的来往书信。

太平天国时期京官王茂荫的日常生活

《霁月轩往来信件》一书收入的82通信,为王茂荫及其兄弟、儿子等人与亲朋好友的书信往来,其中涉及的内容极为丰富,除了国事及家庭琐事之外,更多的书信则反映了咸丰年间王茂荫及其家人在北京日常生活的一些侧面,以下分别论述。

代人捐官

明清政府为了解决财政问题,推行捐纳制度,出卖各种与做官有关的资格。《霁月轩往来信件》中最多的书信,便是有关捐官的内容。

例如抄本中的第5封信,是千秋关督守、满洲人阿麟保的来信,他说自己的儿子宝印想要加捐通判一职,并指定要分发到山东省候补,希望王茂荫的弟弟王茂霭为他专主捐办,代垫银两,并保证一旦获得执照,即将如数分季归还。在清代,报捐者本人如果没有足够的报捐资金,会向山西票号或北京其他的金融机构(如钱庄、银号等)借贷。不过,对于阿麟保的请求,王茂蔼非常客气地回复说:自己每年置办货物寄往北京,卖出后将白银寄回徽州家中。但因最近几年南北交通不畅,生意寥落,家中没有货物送往北京,而北京也没有银两寄回到徽州,故而阿麟保所希望的通融银两、代捐官职之请求,实在是无从措手。另外,当时北京的银价涨落不定,江南与北京又相隔数千里,书信往来动辄需要数十天,声气无从随时互通,故而更是难以处置。由上述二信的内容来看,王茂蔼每年都通过长途贩运,将家乡的茶叶、文房四宝等土特产运往北京,出售后再兑银回家。另外,从当时北京代办捐纳的基本情况来看,代办机构和个人通常还会为捐纳者代垫银两,所以阿麟保才会提出上述的请求。从这一点上看,作为京官王茂荫的弟弟,王茂蔼的确是个职业性的为人代办报捐的商人。只是因为他可能手头银两的确有限,所以拒绝了阿麟保的请求。当然,更大的可能则是因为对方是位满人,为之做这桩买卖会有一定的风险。

有关捐官事宜,《霁月轩往来信件》收录的第13封信,是1857年王茂荫从北京写给自己的亲戚汪尔昌的,信中提及当时所捐各官的利弊、候补捐官竞争之激烈,并开明捐官的价码。他谆谆告诫说,一旦准备出来做官,宦海沉浮往往身不由己,必须自我拿捏。关于汪尔昌的捐官,《霁月轩往来信件》的第29函,是汪氏于1858年寄往北京写给王茂荫的,信中提及自己已凑足1500两,并打算通过盛泽镇王永义绸布店向北京汇兑。对此,王茂荫从北京的回信(第30函)中,除了谈及捐官的具体情形之外,还指出:只要手头有银两,就不必担心汇兑不到北京。这显然说明——在19世纪50年代,即使是在战乱期间,徽州与北京之间的汇兑仍然颇为畅通。

关于捐纳与汇兑,第21函是1857年鲍恩祺写给王茂荫长子王铭诏的信函。信中提及王茂荫曾为鲍恩祺的朋友捐办实职,办妥后,由绩溪信客寄上624两。其中的600两,是办理捐纳实际花费的银钱,而24两则是每月一分、共计四个月的利息。可见,王茂荫及其家人通过垫资代人捐官,也获得了相关的收益。此后的第22函,应是王铭诏寄给一位叫“云友”的长辈之信函,其中提及已收到绩溪信客带来的银两,稍后会寄信通知远在北京的王茂荫。这些都说明,王茂荫在京师为人代捐官职,而其在歙县的家中则收取捐官者的银两。

除了同乡友人的捐官外,王茂荫的至亲中也不乏捐官者。第36函是王茂荫写给大女婿洪承基的信函。在信中,王茂荫首先表态说,自己不赞成洪承基捐官。他认为,做官有两种境界,一种是做为国为民的好官,另一种则只为个人私利而做官。在他看来,做官就要为国为民,不应当只为个人私利。说完这些大道理,王茂荫接着具体分析了洪承基的实际情况。他认为,洪氏当时尚未有子嗣,肯定要带家眷前来北京,做京官显然相当不利,而若捐纳外官则亦有很大问题。当时,去“平安省分”(亦即没有战事的那些省份)候补者人满为患,若想得到官缺,需要等待很长时间。在这种情况下,每年在省会的吃用以及相关应酬,都要由自己家中贴补、赔累。而若去“军务省分”,差使官缺虽然较易获得,但却相当危险,有时会让人进退维谷,弄不好则会丢了小命,或是被朝廷问罪。当时,洪承基在外地拥有店业,在家乡则置有田产,是典型的徽商之家。有鉴于此,王茂荫认为,大女婿系殷实之家,与那些“债里生债里死”的官场投机者不同,完全不必要通过捐官冒险营生。

除了大女婿之外,王茂荫的表弟洪亮采也有捐纳的意愿。《霁月轩往来信件》第37函,是他从北京写给洪亮采的信函。该信附件中提及这位表弟所托的捐监,当时,洪亮采等人通过万丰店汇往京师50两,对此,王茂荫说明了费用的详细开支。这一例子亦说明,捐纳的费用,也是通过北京和江南两地之汇兑得以转输。

在《霁月轩往来信件》中,不仅有专门的捐官价码清单,而且在各个信函中,也时常可见这方面的讨论。由此可见,王茂荫对于捐纳以及相关的银钱比价,有着极为清晰的了解。

诉讼请托

中国是个人情社会,而在重视乡情族谊的徽州,王茂荫作为二品京官,免不了受人之托,为亲朋好友办事。

以王茂荫的至亲为例,他的家族——歙县杞梓里王氏,与同县三阳坑洪氏世代互通婚姻。与王家相似,洪氏亦为徽商世家,在苏北通州、泰州一带从商者为数相当不少。《霁月轩往来信件》中提及的两桩诉讼案件,即与此一背景有关。

其中之一是“洪怡盛茶店案”。洪怡盛茶店开设于泰州,是三阳坑洪氏祖传的店业,一向由该家族中的长、次二房合开。1835年,二房共同立有合同,议定轮流分别经营,每房以十年为期。咸丰年间,二房经理人洪在中病故,店业由在中之子继承。长房方面获知,洪在中在外颇多亏空,此一多达万余两的亏空,即便是将洪怡盛茶店的全部资产作为抵押,也仍然有很大的缺口。有鉴于此,长房方面深感不安,唯恐在中之子会将店业用以抵债,自己方面则血本无归。在此背景下,他们只能苦思应对良策。由于长房之洪本淮是王茂荫的表弟,他希望王氏出面为之做主。经过商议,洪本淮方面提出的说辞是:洪怡盛茶店为洪家的祖业,长房在其中有一半的股份。此前,洪本淮在泰州以东的姜堰镇另开一爿小店,因资金紧缺,本钱一时无法周转,已于1852年将洪怡盛茶叶店所持股份的一半,典押给了表兄王茂荫。在这种情况下,产权关系便增加了第三方,希望藉此迫使二房方面在抵债时能有所顾忌。在这一过程中,王茂荫通过家人,多次写信给苏北的地方官,反复强调自己在此一诉讼中的利害关系,以期得到必要的照顾,保护表弟洪本淮的相关权益。

除了“洪怡盛茶店案”外,王茂荫家人还插手苏北的另一桩商业纠纷。19世纪20年代初,王茂荫的亲戚洪承铭,曾在姜堰镇购得洪大元布店的产权,后因故与他人发生纠纷。《霁月轩往来信件》中就有两封信,是王茂荫的弟弟写给一位在当地做官的亲戚。在信中,他很巧妙地抬出京官王茂荫,说因其远居北京,鞭长莫及,所以只能求助于这位地方官员,这当然也是暗中施压的一种手段。另外,他还写信给洪承铭,悄悄告诉他自己已托人打通关节,只是此一诉讼请托,切莫对外声张。

综上所述,洪氏家人在苏北发生经济纠纷时,作为至亲的王茂荫,曾直接或间接地介入,除了自认店业股份之外,还请当地官员想方设法为自己的亲戚撑腰助威。

借贷与存款

王茂荫出身于徽商世家,因代人捐官,与许多人都有银钱交涉。《霁月轩往来信件》中,就有一些反映他与亲朋好友彼此之间的债务。如很久以前,家在浙江衢州开有典当铺的吴槱山,曾向王茂荫借钱,并立有借据。吴槱山死后,王茂荫还向其子追索债务。此份借据,迄今尚存于王氏后人手中。

另外,1864年2月2日,王茂荫将白银300两存于吴珥彤钱庄,该项存款定、活两便,月利率为八厘。吴珥彤生于1815年,其高祖吴永评于乾隆年间进京经营茶业,后开设了多家茶庄,并兼营钱庄。王茂荫的300两银子,便是存入吴氏在北京的钱庄。

由此可见,王茂荫在京期间,曾将手头的闲钱,或是借与他人,或是存于钱庄,此类活动都有相当的利息收益,这与当时活跃于全国各地的徽商之常见做法并无二致。类似的活动以及相关举措,都从一些侧面加深了其人对于商业环境的了解。这些,显然也有助于我们理解19世纪中叶王茂荫的货币主张。

王茂荫的家世背景、日常生活与其货币主张

19世纪中叶的币制改革,是以发行纸币和大面额铸币为其主要内容。作为主管中央财政的官员,王茂荫的货币主张颇为引人注目。对此,相关的探讨为数不少。在我看来,其中以历史学家吴晗的观点最值得重视。吴晗认为:“王茂荫生长在徽商的社会里,又长期家居,他的生活和思想意识深受徽商的影响,在政治上自然而然成为商人阶级的代言人,特别是以开钱庄典铺为主的徽商的代言人,卫护他们的利益,在讨论官票宝钞和大钱的时候,处处为商人特别是开钱庄、典铺的徽商说话。”不过,吴晗仍是以《王侍郎奏议》为中心展开讨论,他的这一分析是基于个人作为历史学家的敏锐判断,并无更多直接的史料佐证,因此也受到不少学者的批评,后者认为这只是他个人的一种“联想”。当然,即使是批评者所利用的史料,也仍然都是《王侍郎奏议》之类的官样文章。

近十数年来,随着民间文献的大批发掘,有关王茂荫的新史料亦层出叠现。在这方面,《霁月轩往来信件》应是最成系统的一种新文献。由此,我们可以更为细致地了解王茂荫的生存环境及其日常生活实态,从而更好地认识其货币主张之时代及地域背景。

王茂荫与华北的徽州茶商

1798年,王茂荫出生于安徽歙县杞梓里村,其祖父王槐康、父亲王应矩都是徽州茶商。从现有的文献追溯,至迟自19世纪晚期的乾隆时代,王槐康就与族人一起在北京一带经商,并在通州创设了森盛茶庄。

明清时代,徽商无业不居,无远弗届,他们经营的重点区域虽然是在“无徽不成镇”的长江中下游,但在华北也有不少商人活跃其间。早在明隆庆年间,在北京的歙县人就成千上万。据粗略统计,及至清乾隆时代,在北京的茶行有7家,从事银行业而又列名歙县会馆捐款册子的有17人,茶商各字号共166家,银楼6家,小茶店数千。在北京永定门外五里多的石榴庄,还建有歙县义庄。这一专门处置旅外人士尸骸的慈善组织,大约兴建于明嘉靖四十年(1561年),与北京歙县会馆的创设年代差相同时。咸丰年间,王茂荫长年寓居歙县会馆,他与活跃在北京的诸多徽商有着相当密切的联系。例如,与王茂荫家族有着姻亲关系的歙县磻溪方氏,家族中就有不少人也在华北从事茶叶贸易。根据抄本《杂辑》的记载,清代徽商方氏所开的广信茶行,在北京顺治门外花儿市拥有的房产竟多达五六百间,分设茶铺三十余班,可见规模相当不小。书中还提到北京的大小部员,都与广信行经理方子青过从甚密。由此不难想见,在北京的徽州官、商之间有着颇为良好的互动。另外,歙县磻溪方氏家族中的方汝铸,与王茂荫的表弟洪本耀有姻戚关系。此人在太平天国以前就在江苏南通一带做茶商,及至咸同兵燹之后,则前往北京从事茶叶贸易。可见,王茂荫的家族及其姻亲,与围绕着北京为中心的华北各地茶商,有着极为密切的联系。

王茂荫虽然髻龄就学,但他在科场上却并非一帆风顺。直到1830年,王茂荫北上潞河,准备弃儒经商。适逢翌年北闱恩科取士,他以监生的资格应京兆试,不意中举。次年会试,又高中进士,并备官户部。由此经历可见,王茂荫之步入官场,实际上颇为偶然。在此之前,他已做好了从商的准备,因此,其人应掌握了基本的经商知识。在北通州,他曾参与森盛茶庄的经营,从这个意义上说,王茂荫就是一位徽商出身的中央级官僚。此后,为官仕宦期间,其家族在华北的茶叶贸易仍未停歇,他与活跃在北京的徽商仍然有着频繁的互动,这促使他对于19世纪的商业运作以及商人之疾苦,有着深刻的认识。

日常生活与王茂荫的货币主张

从《王侍郎奏议》一书来看,王茂荫写过不少要求保护商人的奏折。对于维护徽商的利益,他更是不遗余力。这些,当然与其徽商家庭的背景密切相关。而从《霁月轩来往信件》来看,王茂荫的社会交往活动颇为频繁。其中,代人捐官、借贷、诉讼请托以及其他的人情往来,有不少都与经济利益息息相关。借贷自然是个人的经济活动,诉讼请托亦涉及相关家族的商业利益,而捐官在清代,则早已作为一种重要的营生。

在清代,山西票号专门为人代办捐纳,早已是众所周知的事实了。据《都门纪略》记载,宝兴、同丰银号在北京西河沿东果子巷北口东路南,就是专门负责代捐的商号。19世纪50年代,清政府为了筹集军饷,大开捐纳之门,不少山西票号藉此居间揽办。当时,代办报捐在山西票号的日常业务中占有极大的比重。根据规定,捐买官衔的银两,在各省是交给布政使司,而在北京则交与户部等衙门。不过,各地捐纳者为了加快进度,往往委托在京亲友直接向户部交纳捐项。在这种背景下,王茂荫及其家人为亲朋好友代办捐纳,显然是近水楼台先得月。

根据旅日学者伍跃教授的研究,在代办报捐时,商人要向报捐者收取大约10%的手续费,这一费用相当可观。由此推测,王茂荫及其家人为亲朋好友代办报捐,显然不可能完全是义务的行为。其实,即使是各种人情往来,在富有商业传统的徽州,为他人办事,无论彼此关系如何,通常也同时是一种营生。在王茂荫后裔收藏的资料中,有《道光二十一年新定常捐银数单》《酌定章程》和同治二年(1863年)的《大捐印结银数单》,都是与捐纳有关的参考资料。这些,与《霁月轩来往信件》中的相关内容可以比照而观。此类资料成为家传之秘,应当都与王茂荫及其家人为人居间捐官的活动密切有关。

根据伍跃的研究,在清代,报捐手续中的所有环节都可以代办。代办者会向报捐者提供各类建议。例如,捐纳何种官职最好,为了得到某一官职首先捐纳何种“虚衔”最好,为了尽快得到实官实职捐纳何种“花样”(参加铨选时的优先权)最好,如何避开被分发到不愿意去的地方(例如边远省份等)。从《霁月轩来往信件》来看,王茂荫本人就经常为人捐官,他熟悉其中的所有环节,故而对于各类弊端亦了如指掌,常常为欲行捐纳者释疑解惑。从前述信函来看,特别是捐纳中常常要涉及彼此之间的汇兑,而这与王茂荫提出的货币主张密切相关。

根据中国经济史的研究,18世纪末叶的乾隆晚期,随着商品交易量的扩大,金融信贷迅速扩张,具体的一个表现是钱庄业务已经突破单纯兑换银钱的范围,而逐渐发展成为存放款信贷、往来客户融通款项的机构。作为信用票据的钱票、会票,开始在不同地区间交换和流通,具有货币替代物的职能。与山西票号相似,徽州的汇兑事业亦极为发达。三十多年前,安徽休宁渭桥乡曾发现徽商谢氏收藏的康熙年间会票23张,这说明早在17世纪晚期,徽商之间办理汇兑已颇为常见。另外,根据我对两淮盐业的研究,在18世纪后期,汉口与扬州之间也有着极为频繁的汇兑。这些都表明:当时的一些商铺已附带办理汇兑业务,而商用会票满足了彼此之间金融信贷的需求。对于此类由来已久的汇兑业务,王茂荫显然极为熟悉,在《霁月轩来往信件》前引的信函中,有不少相关的记载。从中可见,他和家人就经常利用会票从事与捐纳相关的业务,清偿彼此之间的债务。

事实上,华北徽商与南方的诸多汇兑,商号一向都起了很大的作用。一直到20世纪前期,身处北京的著名学者胡适,与其家乡绩溪的汇兑,也时常是以胡开文墨庄为其中介。因此,出自徽商家庭的人,往往对此类的运作极为谙熟。由此看来,王茂荫提出的货币主张,显然与他的家世背景与日常生活密切相关。

从实际功能来看,会票是异地兑现的凭证,但有的可以流通支付,这也就相当于钞票的角色。所以从性质上看,在传统时代两者并没有太大的差别。

咸丰年间,中国的铸钱铜材严重匮乏,遭遇了前所未有的“银荒”和“铜荒”。为了摆脱困境,清朝官员曾陆续提出过各种方案。咸丰元年(1851年),王茂荫上《条议钞法折》,他首先回顾了钱币发行的历史,认为:为了解决财政困难,历代的经国大计,不外乎铸造大钱或是发行钞币。二者的利弊大致相同,但两害相权取其轻,以发行钞币较为合适。他建议发行由民间银号出资、政府负兑现责任的丝织钞币,以解决当时的财政困难。此一奏折后来虽被议驳,但从其中所提出的十条建议来看,王茂荫对钞法的推行,有着极为细密的通盘考虑,远远超出了前人的见识,这显然与他所具备的丰富商业知识储备密切相关。咸丰三年(1853年),王茂荫出任户部右侍郎兼管钱法堂事务,此后,他先后提出了自己的货币主张。

概括说来,王茂荫货币思想的要点在于:一是保障纸币的流通和发行,“以实运虚”,也就是用有价值的金属货币来保障纸币的流通,通过纸币与金属货币之间的相互兑换,来增强纸币的信誉。二是对纸币的流通和发行,需要有宏观上的控制,以免引起货币贬值。三是主张在推行这一改革的过程中,应以商人(特别是从事钱庄、票号经营的金融商人)作为纸币发行的中介,给商人以一定的报酬,以调动他们的积极性。其中,尤其是“以实运虚”,是王茂荫货币思想的核心。针对当时发行的户部官票和大清宝钞的贬值现象,他反复强调——虚、实之间可以相互兑换,只有这样才能提高纸币的信用程度,制止通货膨胀的继续恶化。这一主张,实际上与同时代徽商西贾常见的汇兑并无二致。

也正因为如此,咸丰皇帝认定王茂荫“为商人指使,不关心于国是”。为此,他被“严旨切责,寻调兵部”。

揆诸史实,王茂荫与徽商的关系极为密切。同为歙县同乡的鲍康,在其所编的《大钱图录》中,对王茂荫的奏疏有一段评论。鲍康将当时财政的混乱全都归罪于王茂荫一人,但他实际上并没有读过王氏的奏稿原文,只是听说王茂荫主张允许商人兑换手头的钞票。这段记载之后还有一个注文称:1853年,歙县茶商拿着官票在北京重文门纳税,税务部门竟拒绝接收,由此引发诸多商人的怀疑和恐慌,从而使得官票、宝钞的信誉丧失殆尽,在各地皆难以流通。对照咸丰皇帝的上谕,所谓“专为商人指使”,可能亦与茶商的重文门纳税事件有关。值得注意的是,《大钱图录》的上述评论中,既提到官方的“宝钞”,又提及民间的“私票”。他说,当时因政府发行的宝钞过多,北京市场陷入恐慌,商贾皆视钞法为畏途,职官兵丁所得者大半都是钞票,都想尽快花出去,这引发了许多争端。“以国家一千元之宝钞,不过抵民间五百元之私票”。这里提到的民间私票,当然也就包括会票。关于民间的私票,王茂荫曾指出:“向来钞法,唐、宋之飞钱、交子、会子,皆有实以运之。”这里提到的“以实运虚”,也是王茂荫一向的观点。不过,以往的研究者大多纠结于纸币的相关问题,而没有对明清之际新兴的汇兑事业更为关注。而在实际上,王茂荫提出的货币主张之最核心的问题——可兑换的纸币模式,这与当时蓬勃发展的会票,实有异曲同工之妙。

结语

咸丰币制改革,是在空前“钱荒”的新形势下所实施的一次货币改革,其中,王茂荫的角色举足轻重。正是因为这一点,他的货币思想格外引人瞩目。

王茂荫出生于徽商世家,他的祖、父辈以及兄弟亲戚中的许多人,都在华北经商,家庭的耳濡目染、长期的商业实践,以及亲朋好友的交际往来,促使他对中国社会有着较为深刻的认识。在这种背景下,他是以当时商业运作的习惯性思维,希望借助民间早已存在的商业网络,借鉴当时新兴的商业会票之信贷方式,提出解决19世纪中叶货币危机的方案。应当指出的是,在当时,并不是所有人都认识到汇兑活动在社会经济发展中的重要意义。一直到19世纪60年代初,因战时交通阻塞,清政府不得已允许京饷、协饷交商汇兑,但仍有一些官僚对交由商人汇兑的做法提出非议和激烈反对,这种情况先后发生过多次。从这一点上看,王茂荫的货币主张具有一定的前瞻性和重要的时代意义。不过,由于太平天国时期的清政府已财源枯竭,政府发行纸币和大面额铸币的目的是为了填补财政亏空,向老百姓转嫁财政危机,特别是发行不能兑现的强制流通纸币,根本无力建立发行纸币和大面额铸币的信用,这与王茂荫的主张背道而驰,从而注定了其人的主张未被重视及采纳。

马克思《资本论》中提到的唯一中国人是谁?

最新文章澎湃新闻2016-09-30 08:36

咸丰币制改革,是在空前“钱荒”的新形势下所实施的一次货币改革,其中,王茂荫的角色举足轻重。

图:歙县县城的王茂荫塑像

文 | 王振忠

清代北京的歙县会馆,位于宣武门外大街,京官王茂荫(号子怀,1798—1865)曾寓居于此。王氏官居御史,以敢于言事声名鹊起,后升任户部右侍郎。其时,权臣肃顺掌权,对素负清名的王茂荫相当忌惮,遂设法派人拉笼。对此,王茂荫一时亦颇为心动,相约于某日前往拜谒。到了约定的那天,居间说合者早早到来,坐在会馆外室等着与他同去。王氏也让人准备了车马,自己则穿衣戴帽而出。当时,会馆大厅东边放着一面大镜子,王茂荫途经此处,不禁上上下下仔细打量了自己一番,只见他拈须自语道:“焉有堂堂王子怀,而为权臣屈节者乎!”说罢,马上返归内寝,推托自己生病,打发走了那位说客……

上述这一情节出自民国时人徐珂所编的《清稗类钞》。《清稗类钞》一书广搜博采掌故遗闻,诸多内容颇为生动,但其故事来源却通常难以追溯。不过,该则“王茂荫不阿肃顺”的故事,亦见于寓京徽州史家许承尧编纂的《歙事闲谭》。许氏为王茂荫女婿汪宗沂之弟子,曾在北京详细调查过歙县会馆的史迹。据说,在晚清民国,侨寓京师的歙人凡是提及王茂荫,总会指着会馆内的那面镜子,将上述故事娓娓道来。

揆诸史实,咸丰初年,满洲权臣肃顺深受皇帝信赖,他一反“重满轻汉”之祖宗旧规,殚思竭虑地罗致汉族士大夫,故而此一故事恐非空穴来风的虚构之作。不过,透过这一故事人们看到更为重要的一点则在于——撇开历史人物的是非功过不论,人之处世行事,功名利禄之诱惑,利害得失之权衡,身后声名之定评,有时都只在须臾一念之间。只有当事者揽镜自视,才最能窥见个人内心深处的隐秘;而作为历史看客,传世文献所提供给我们这些旁观者的资料实在是相当有限。

王茂荫是马克思在《资本论》中提到的唯一的一位中国人。此人系徽州府歙县人,1853年出任户部右侍郎,兼管钱法堂事务。他上疏反对铸造大钱,认为低值铜币必然会导致物价上涨,但此一建议未被皇帝采纳。翌年4月,王茂荫再度上疏议论钞法,请求将已发行的不兑换钞币改为可兑换的钞币,并规定最高的发行额,以有利于商业的发展和经济之运行,结果却被咸丰皇帝斥责为受商人指使,不关心国事。

稍后,马克思从驻北京俄国使馆的调查报告中获知王茂荫的主张,遂将之视作货币理论和历史的“新材料”,在《资本论》卷1注脚中论及:

清朝户部右侍郎王茂荫向天子上了一个奏折,主张暗将官票、宝钞改为可兑现的钞票。在1854年4月的大臣审议报告中,他受到严厉申斥。他是否因此受到笞刑,不得而知。审议报告最后说:“臣等详阅所奏……所论专利商而不便于国。”

因《资本论》的提及,从20世纪30年代开始,80多年来,王茂荫的货币思想一直受到学界的关注,郭沫若、吴晗等著名学者都对此发表过见解。不过,以往人们据以立论的文献,最成系统的资料是《王侍郎奏议》之类的官样文章,极少私密性的资料,以至于我们对于庙堂之外王茂荫的生活世界所知甚少。有鉴于此,本文利用新发现的《霁月轩往来信件》,研究咸丰兵燹时期这位徽州京官的日常生活,希望透过该批信稿,更多地揭示王氏的家世背景及其社会交游,并藉以从一些侧面理解其“货币思想”之渊源所自。

王茂荫私人信稿简介

抄本《霁月轩往来信件》1册,是1855—1859年间王茂荫的相关信稿。该抄本属于徽州文书中的“信底”。所谓信底,也就是将个人寄出之信或彼此来往信函抄誊成册所形成的稿本或抄本。

在传统时代,人们手誊信底有着各种不同的目的。大致说来,商人出自商业经营上的需要,如此作为,主要是为了备忘,以便在需要时翻阅、参考及查对账目。而文人则藉此积累个人资料,为日后整理成文,编写家训、遗言乃至形成文集准备素材。作为咸同年间的著名官僚,《霁月轩往来信件》中的一些文字曾广为流传。

由于有些信函是作为家训、遗言的形式呈现,因此,不排除作者在撰写和抄誊时就已有所考虑。在流芳百世的自我期许或心理暗示下,行文时往往会正襟危坐、道貌岸然,或在誊抄定稿后又加润饰。不过,从《霁月轩往来信件》所收诸函来看,其中有不少涉及家世闺阃隐秘,应属于较为原始的“信底”。

另外,该册抄本的名称,与王茂荫当时寓京的地点有关。推测王茂荫可能一度寓居北京西山的卧佛寺,而“霁月轩”则是卧佛寺中的一个院落,所以《霁月轩往来信件》应是1855—1859年间王茂荫寓居卧佛寺霁月轩期间的来往书信。

太平天国时期京官王茂荫的日常生活

《霁月轩往来信件》一书收入的82通信,为王茂荫及其兄弟、儿子等人与亲朋好友的书信往来,其中涉及的内容极为丰富,除了国事及家庭琐事之外,更多的书信则反映了咸丰年间王茂荫及其家人在北京日常生活的一些侧面,以下分别论述。

代人捐官

明清政府为了解决财政问题,推行捐纳制度,出卖各种与做官有关的资格。《霁月轩往来信件》中最多的书信,便是有关捐官的内容。

例如抄本中的第5封信,是千秋关督守、满洲人阿麟保的来信,他说自己的儿子宝印想要加捐通判一职,并指定要分发到山东省候补,希望王茂荫的弟弟王茂霭为他专主捐办,代垫银两,并保证一旦获得执照,即将如数分季归还。在清代,报捐者本人如果没有足够的报捐资金,会向山西票号或北京其他的金融机构(如钱庄、银号等)借贷。不过,对于阿麟保的请求,王茂蔼非常客气地回复说:自己每年置办货物寄往北京,卖出后将白银寄回徽州家中。但因最近几年南北交通不畅,生意寥落,家中没有货物送往北京,而北京也没有银两寄回到徽州,故而阿麟保所希望的通融银两、代捐官职之请求,实在是无从措手。另外,当时北京的银价涨落不定,江南与北京又相隔数千里,书信往来动辄需要数十天,声气无从随时互通,故而更是难以处置。由上述二信的内容来看,王茂蔼每年都通过长途贩运,将家乡的茶叶、文房四宝等土特产运往北京,出售后再兑银回家。另外,从当时北京代办捐纳的基本情况来看,代办机构和个人通常还会为捐纳者代垫银两,所以阿麟保才会提出上述的请求。从这一点上看,作为京官王茂荫的弟弟,王茂蔼的确是个职业性的为人代办报捐的商人。只是因为他可能手头银两的确有限,所以拒绝了阿麟保的请求。当然,更大的可能则是因为对方是位满人,为之做这桩买卖会有一定的风险。

有关捐官事宜,《霁月轩往来信件》收录的第13封信,是1857年王茂荫从北京写给自己的亲戚汪尔昌的,信中提及当时所捐各官的利弊、候补捐官竞争之激烈,并开明捐官的价码。他谆谆告诫说,一旦准备出来做官,宦海沉浮往往身不由己,必须自我拿捏。关于汪尔昌的捐官,《霁月轩往来信件》的第29函,是汪氏于1858年寄往北京写给王茂荫的,信中提及自己已凑足1500两,并打算通过盛泽镇王永义绸布店向北京汇兑。对此,王茂荫从北京的回信(第30函)中,除了谈及捐官的具体情形之外,还指出:只要手头有银两,就不必担心汇兑不到北京。这显然说明——在19世纪50年代,即使是在战乱期间,徽州与北京之间的汇兑仍然颇为畅通。

关于捐纳与汇兑,第21函是1857年鲍恩祺写给王茂荫长子王铭诏的信函。信中提及王茂荫曾为鲍恩祺的朋友捐办实职,办妥后,由绩溪信客寄上624两。其中的600两,是办理捐纳实际花费的银钱,而24两则是每月一分、共计四个月的利息。可见,王茂荫及其家人通过垫资代人捐官,也获得了相关的收益。此后的第22函,应是王铭诏寄给一位叫“云友”的长辈之信函,其中提及已收到绩溪信客带来的银两,稍后会寄信通知远在北京的王茂荫。这些都说明,王茂荫在京师为人代捐官职,而其在歙县的家中则收取捐官者的银两。

除了同乡友人的捐官外,王茂荫的至亲中也不乏捐官者。第36函是王茂荫写给大女婿洪承基的信函。在信中,王茂荫首先表态说,自己不赞成洪承基捐官。他认为,做官有两种境界,一种是做为国为民的好官,另一种则只为个人私利而做官。在他看来,做官就要为国为民,不应当只为个人私利。说完这些大道理,王茂荫接着具体分析了洪承基的实际情况。他认为,洪氏当时尚未有子嗣,肯定要带家眷前来北京,做京官显然相当不利,而若捐纳外官则亦有很大问题。当时,去“平安省分”(亦即没有战事的那些省份)候补者人满为患,若想得到官缺,需要等待很长时间。在这种情况下,每年在省会的吃用以及相关应酬,都要由自己家中贴补、赔累。而若去“军务省分”,差使官缺虽然较易获得,但却相当危险,有时会让人进退维谷,弄不好则会丢了小命,或是被朝廷问罪。当时,洪承基在外地拥有店业,在家乡则置有田产,是典型的徽商之家。有鉴于此,王茂荫认为,大女婿系殷实之家,与那些“债里生债里死”的官场投机者不同,完全不必要通过捐官冒险营生。

除了大女婿之外,王茂荫的表弟洪亮采也有捐纳的意愿。《霁月轩往来信件》第37函,是他从北京写给洪亮采的信函。该信附件中提及这位表弟所托的捐监,当时,洪亮采等人通过万丰店汇往京师50两,对此,王茂荫说明了费用的详细开支。这一例子亦说明,捐纳的费用,也是通过北京和江南两地之汇兑得以转输。

在《霁月轩往来信件》中,不仅有专门的捐官价码清单,而且在各个信函中,也时常可见这方面的讨论。由此可见,王茂荫对于捐纳以及相关的银钱比价,有着极为清晰的了解。

诉讼请托

中国是个人情社会,而在重视乡情族谊的徽州,王茂荫作为二品京官,免不了受人之托,为亲朋好友办事。

以王茂荫的至亲为例,他的家族——歙县杞梓里王氏,与同县三阳坑洪氏世代互通婚姻。与王家相似,洪氏亦为徽商世家,在苏北通州、泰州一带从商者为数相当不少。《霁月轩往来信件》中提及的两桩诉讼案件,即与此一背景有关。

其中之一是“洪怡盛茶店案”。洪怡盛茶店开设于泰州,是三阳坑洪氏祖传的店业,一向由该家族中的长、次二房合开。1835年,二房共同立有合同,议定轮流分别经营,每房以十年为期。咸丰年间,二房经理人洪在中病故,店业由在中之子继承。长房方面获知,洪在中在外颇多亏空,此一多达万余两的亏空,即便是将洪怡盛茶店的全部资产作为抵押,也仍然有很大的缺口。有鉴于此,长房方面深感不安,唯恐在中之子会将店业用以抵债,自己方面则血本无归。在此背景下,他们只能苦思应对良策。由于长房之洪本淮是王茂荫的表弟,他希望王氏出面为之做主。经过商议,洪本淮方面提出的说辞是:洪怡盛茶店为洪家的祖业,长房在其中有一半的股份。此前,洪本淮在泰州以东的姜堰镇另开一爿小店,因资金紧缺,本钱一时无法周转,已于1852年将洪怡盛茶叶店所持股份的一半,典押给了表兄王茂荫。在这种情况下,产权关系便增加了第三方,希望藉此迫使二房方面在抵债时能有所顾忌。在这一过程中,王茂荫通过家人,多次写信给苏北的地方官,反复强调自己在此一诉讼中的利害关系,以期得到必要的照顾,保护表弟洪本淮的相关权益。

除了“洪怡盛茶店案”外,王茂荫家人还插手苏北的另一桩商业纠纷。19世纪20年代初,王茂荫的亲戚洪承铭,曾在姜堰镇购得洪大元布店的产权,后因故与他人发生纠纷。《霁月轩往来信件》中就有两封信,是王茂荫的弟弟写给一位在当地做官的亲戚。在信中,他很巧妙地抬出京官王茂荫,说因其远居北京,鞭长莫及,所以只能求助于这位地方官员,这当然也是暗中施压的一种手段。另外,他还写信给洪承铭,悄悄告诉他自己已托人打通关节,只是此一诉讼请托,切莫对外声张。

综上所述,洪氏家人在苏北发生经济纠纷时,作为至亲的王茂荫,曾直接或间接地介入,除了自认店业股份之外,还请当地官员想方设法为自己的亲戚撑腰助威。

借贷与存款

王茂荫出身于徽商世家,因代人捐官,与许多人都有银钱交涉。《霁月轩往来信件》中,就有一些反映他与亲朋好友彼此之间的债务。如很久以前,家在浙江衢州开有典当铺的吴槱山,曾向王茂荫借钱,并立有借据。吴槱山死后,王茂荫还向其子追索债务。此份借据,迄今尚存于王氏后人手中。

另外,1864年2月2日,王茂荫将白银300两存于吴珥彤钱庄,该项存款定、活两便,月利率为八厘。吴珥彤生于1815年,其高祖吴永评于乾隆年间进京经营茶业,后开设了多家茶庄,并兼营钱庄。王茂荫的300两银子,便是存入吴氏在北京的钱庄。

由此可见,王茂荫在京期间,曾将手头的闲钱,或是借与他人,或是存于钱庄,此类活动都有相当的利息收益,这与当时活跃于全国各地的徽商之常见做法并无二致。类似的活动以及相关举措,都从一些侧面加深了其人对于商业环境的了解。这些,显然也有助于我们理解19世纪中叶王茂荫的货币主张。

王茂荫的家世背景、日常生活与其货币主张

19世纪中叶的币制改革,是以发行纸币和大面额铸币为其主要内容。作为主管中央财政的官员,王茂荫的货币主张颇为引人注目。对此,相关的探讨为数不少。在我看来,其中以历史学家吴晗的观点最值得重视。吴晗认为:“王茂荫生长在徽商的社会里,又长期家居,他的生活和思想意识深受徽商的影响,在政治上自然而然成为商人阶级的代言人,特别是以开钱庄典铺为主的徽商的代言人,卫护他们的利益,在讨论官票宝钞和大钱的时候,处处为商人特别是开钱庄、典铺的徽商说话。”不过,吴晗仍是以《王侍郎奏议》为中心展开讨论,他的这一分析是基于个人作为历史学家的敏锐判断,并无更多直接的史料佐证,因此也受到不少学者的批评,后者认为这只是他个人的一种“联想”。当然,即使是批评者所利用的史料,也仍然都是《王侍郎奏议》之类的官样文章。

近十数年来,随着民间文献的大批发掘,有关王茂荫的新史料亦层出叠现。在这方面,《霁月轩往来信件》应是最成系统的一种新文献。由此,我们可以更为细致地了解王茂荫的生存环境及其日常生活实态,从而更好地认识其货币主张之时代及地域背景。

王茂荫与华北的徽州茶商

1798年,王茂荫出生于安徽歙县杞梓里村,其祖父王槐康、父亲王应矩都是徽州茶商。从现有的文献追溯,至迟自19世纪晚期的乾隆时代,王槐康就与族人一起在北京一带经商,并在通州创设了森盛茶庄。

明清时代,徽商无业不居,无远弗届,他们经营的重点区域虽然是在“无徽不成镇”的长江中下游,但在华北也有不少商人活跃其间。早在明隆庆年间,在北京的歙县人就成千上万。据粗略统计,及至清乾隆时代,在北京的茶行有7家,从事银行业而又列名歙县会馆捐款册子的有17人,茶商各字号共166家,银楼6家,小茶店数千。在北京永定门外五里多的石榴庄,还建有歙县义庄。这一专门处置旅外人士尸骸的慈善组织,大约兴建于明嘉靖四十年(1561年),与北京歙县会馆的创设年代差相同时。咸丰年间,王茂荫长年寓居歙县会馆,他与活跃在北京的诸多徽商有着相当密切的联系。例如,与王茂荫家族有着姻亲关系的歙县磻溪方氏,家族中就有不少人也在华北从事茶叶贸易。根据抄本《杂辑》的记载,清代徽商方氏所开的广信茶行,在北京顺治门外花儿市拥有的房产竟多达五六百间,分设茶铺三十余班,可见规模相当不小。书中还提到北京的大小部员,都与广信行经理方子青过从甚密。由此不难想见,在北京的徽州官、商之间有着颇为良好的互动。另外,歙县磻溪方氏家族中的方汝铸,与王茂荫的表弟洪本耀有姻戚关系。此人在太平天国以前就在江苏南通一带做茶商,及至咸同兵燹之后,则前往北京从事茶叶贸易。可见,王茂荫的家族及其姻亲,与围绕着北京为中心的华北各地茶商,有着极为密切的联系。

王茂荫虽然髻龄就学,但他在科场上却并非一帆风顺。直到1830年,王茂荫北上潞河,准备弃儒经商。适逢翌年北闱恩科取士,他以监生的资格应京兆试,不意中举。次年会试,又高中进士,并备官户部。由此经历可见,王茂荫之步入官场,实际上颇为偶然。在此之前,他已做好了从商的准备,因此,其人应掌握了基本的经商知识。在北通州,他曾参与森盛茶庄的经营,从这个意义上说,王茂荫就是一位徽商出身的中央级官僚。此后,为官仕宦期间,其家族在华北的茶叶贸易仍未停歇,他与活跃在北京的徽商仍然有着频繁的互动,这促使他对于19世纪的商业运作以及商人之疾苦,有着深刻的认识。

日常生活与王茂荫的货币主张

从《王侍郎奏议》一书来看,王茂荫写过不少要求保护商人的奏折。对于维护徽商的利益,他更是不遗余力。这些,当然与其徽商家庭的背景密切相关。而从《霁月轩来往信件》来看,王茂荫的社会交往活动颇为频繁。其中,代人捐官、借贷、诉讼请托以及其他的人情往来,有不少都与经济利益息息相关。借贷自然是个人的经济活动,诉讼请托亦涉及相关家族的商业利益,而捐官在清代,则早已作为一种重要的营生。

在清代,山西票号专门为人代办捐纳,早已是众所周知的事实了。据《都门纪略》记载,宝兴、同丰银号在北京西河沿东果子巷北口东路南,就是专门负责代捐的商号。19世纪50年代,清政府为了筹集军饷,大开捐纳之门,不少山西票号藉此居间揽办。当时,代办报捐在山西票号的日常业务中占有极大的比重。根据规定,捐买官衔的银两,在各省是交给布政使司,而在北京则交与户部等衙门。不过,各地捐纳者为了加快进度,往往委托在京亲友直接向户部交纳捐项。在这种背景下,王茂荫及其家人为亲朋好友代办捐纳,显然是近水楼台先得月。

根据旅日学者伍跃教授的研究,在代办报捐时,商人要向报捐者收取大约10%的手续费,这一费用相当可观。由此推测,王茂荫及其家人为亲朋好友代办报捐,显然不可能完全是义务的行为。其实,即使是各种人情往来,在富有商业传统的徽州,为他人办事,无论彼此关系如何,通常也同时是一种营生。在王茂荫后裔收藏的资料中,有《道光二十一年新定常捐银数单》《酌定章程》和同治二年(1863年)的《大捐印结银数单》,都是与捐纳有关的参考资料。这些,与《霁月轩来往信件》中的相关内容可以比照而观。此类资料成为家传之秘,应当都与王茂荫及其家人为人居间捐官的活动密切有关。

根据伍跃的研究,在清代,报捐手续中的所有环节都可以代办。代办者会向报捐者提供各类建议。例如,捐纳何种官职最好,为了得到某一官职首先捐纳何种“虚衔”最好,为了尽快得到实官实职捐纳何种“花样”(参加铨选时的优先权)最好,如何避开被分发到不愿意去的地方(例如边远省份等)。从《霁月轩来往信件》来看,王茂荫本人就经常为人捐官,他熟悉其中的所有环节,故而对于各类弊端亦了如指掌,常常为欲行捐纳者释疑解惑。从前述信函来看,特别是捐纳中常常要涉及彼此之间的汇兑,而这与王茂荫提出的货币主张密切相关。

根据中国经济史的研究,18世纪末叶的乾隆晚期,随着商品交易量的扩大,金融信贷迅速扩张,具体的一个表现是钱庄业务已经突破单纯兑换银钱的范围,而逐渐发展成为存放款信贷、往来客户融通款项的机构。作为信用票据的钱票、会票,开始在不同地区间交换和流通,具有货币替代物的职能。与山西票号相似,徽州的汇兑事业亦极为发达。三十多年前,安徽休宁渭桥乡曾发现徽商谢氏收藏的康熙年间会票23张,这说明早在17世纪晚期,徽商之间办理汇兑已颇为常见。另外,根据我对两淮盐业的研究,在18世纪后期,汉口与扬州之间也有着极为频繁的汇兑。这些都表明:当时的一些商铺已附带办理汇兑业务,而商用会票满足了彼此之间金融信贷的需求。对于此类由来已久的汇兑业务,王茂荫显然极为熟悉,在《霁月轩来往信件》前引的信函中,有不少相关的记载。从中可见,他和家人就经常利用会票从事与捐纳相关的业务,清偿彼此之间的债务。

事实上,华北徽商与南方的诸多汇兑,商号一向都起了很大的作用。一直到20世纪前期,身处北京的著名学者胡适,与其家乡绩溪的汇兑,也时常是以胡开文墨庄为其中介。因此,出自徽商家庭的人,往往对此类的运作极为谙熟。由此看来,王茂荫提出的货币主张,显然与他的家世背景与日常生活密切相关。

从实际功能来看,会票是异地兑现的凭证,但有的可以流通支付,这也就相当于钞票的角色。所以从性质上看,在传统时代两者并没有太大的差别。

咸丰年间,中国的铸钱铜材严重匮乏,遭遇了前所未有的“银荒”和“铜荒”。为了摆脱困境,清朝官员曾陆续提出过各种方案。咸丰元年(1851年),王茂荫上《条议钞法折》,他首先回顾了钱币发行的历史,认为:为了解决财政困难,历代的经国大计,不外乎铸造大钱或是发行钞币。二者的利弊大致相同,但两害相权取其轻,以发行钞币较为合适。他建议发行由民间银号出资、政府负兑现责任的丝织钞币,以解决当时的财政困难。此一奏折后来虽被议驳,但从其中所提出的十条建议来看,王茂荫对钞法的推行,有着极为细密的通盘考虑,远远超出了前人的见识,这显然与他所具备的丰富商业知识储备密切相关。咸丰三年(1853年),王茂荫出任户部右侍郎兼管钱法堂事务,此后,他先后提出了自己的货币主张。

概括说来,王茂荫货币思想的要点在于:一是保障纸币的流通和发行,“以实运虚”,也就是用有价值的金属货币来保障纸币的流通,通过纸币与金属货币之间的相互兑换,来增强纸币的信誉。二是对纸币的流通和发行,需要有宏观上的控制,以免引起货币贬值。三是主张在推行这一改革的过程中,应以商人(特别是从事钱庄、票号经营的金融商人)作为纸币发行的中介,给商人以一定的报酬,以调动他们的积极性。其中,尤其是“以实运虚”,是王茂荫货币思想的核心。针对当时发行的户部官票和大清宝钞的贬值现象,他反复强调——虚、实之间可以相互兑换,只有这样才能提高纸币的信用程度,制止通货膨胀的继续恶化。这一主张,实际上与同时代徽商西贾常见的汇兑并无二致。

也正因为如此,咸丰皇帝认定王茂荫“为商人指使,不关心于国是”。为此,他被“严旨切责,寻调兵部”。

揆诸史实,王茂荫与徽商的关系极为密切。同为歙县同乡的鲍康,在其所编的《大钱图录》中,对王茂荫的奏疏有一段评论。鲍康将当时财政的混乱全都归罪于王茂荫一人,但他实际上并没有读过王氏的奏稿原文,只是听说王茂荫主张允许商人兑换手头的钞票。这段记载之后还有一个注文称:1853年,歙县茶商拿着官票在北京重文门纳税,税务部门竟拒绝接收,由此引发诸多商人的怀疑和恐慌,从而使得官票、宝钞的信誉丧失殆尽,在各地皆难以流通。对照咸丰皇帝的上谕,所谓“专为商人指使”,可能亦与茶商的重文门纳税事件有关。值得注意的是,《大钱图录》的上述评论中,既提到官方的“宝钞”,又提及民间的“私票”。他说,当时因政府发行的宝钞过多,北京市场陷入恐慌,商贾皆视钞法为畏途,职官兵丁所得者大半都是钞票,都想尽快花出去,这引发了许多争端。“以国家一千元之宝钞,不过抵民间五百元之私票”。这里提到的民间私票,当然也就包括会票。关于民间的私票,王茂荫曾指出:“向来钞法,唐、宋之飞钱、交子、会子,皆有实以运之。”这里提到的“以实运虚”,也是王茂荫一向的观点。不过,以往的研究者大多纠结于纸币的相关问题,而没有对明清之际新兴的汇兑事业更为关注。而在实际上,王茂荫提出的货币主张之最核心的问题——可兑换的纸币模式,这与当时蓬勃发展的会票,实有异曲同工之妙。

结语

咸丰币制改革,是在空前“钱荒”的新形势下所实施的一次货币改革,其中,王茂荫的角色举足轻重。正是因为这一点,他的货币思想格外引人瞩目。

王茂荫出生于徽商世家,他的祖、父辈以及兄弟亲戚中的许多人,都在华北经商,家庭的耳濡目染、长期的商业实践,以及亲朋好友的交际往来,促使他对中国社会有着较为深刻的认识。在这种背景下,他是以当时商业运作的习惯性思维,希望借助民间早已存在的商业网络,借鉴当时新兴的商业会票之信贷方式,提出解决19世纪中叶货币危机的方案。应当指出的是,在当时,并不是所有人都认识到汇兑活动在社会经济发展中的重要意义。一直到19世纪60年代初,因战时交通阻塞,清政府不得已允许京饷、协饷交商汇兑,但仍有一些官僚对交由商人汇兑的做法提出非议和激烈反对,这种情况先后发生过多次。从这一点上看,王茂荫的货币主张具有一定的前瞻性和重要的时代意义。不过,由于太平天国时期的清政府已财源枯竭,政府发行纸币和大面额铸币的目的是为了填补财政亏空,向老百姓转嫁财政危机,特别是发行不能兑现的强制流通纸币,根本无力建立发行纸币和大面额铸币的信用,这与王茂荫的主张背道而驰,从而注定了其人的主张未被重视及采纳。