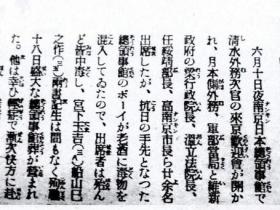

1937年11月,国民政府宣布移驻重庆,为避战火而西行的沿海厂商,也纷纷随之来渝。图为重庆国民政府办公大楼。

作者:谭洪安

1938年1月25日,重庆城下半城望龙门附近的沙利文饭店,忽然来了十余位大多说着“吴侬软语”,神色却格外凝重的客人。

这些稀客并非为品尝那儿有名的英式西餐而来,也无意与近在咫尺的聚兴诚银行(川省首屈一指的民营银行)总部的金融界老友相聚。他们是抗战全面爆发后,上海等地大批迁川工矿企业中,第一拨共14家已抵达重庆的厂商的负责人,正赶来参加一次关乎各自命运的紧急会议。

西行客 群英会

1937年11月,国民政府宣布移驻重庆,为避战火而西行的沿海厂商,也纷纷随之来渝。图为重庆国民政府办公大楼。

此次会议的召集人,是国民政府资源委员会专员林继庸。不到半年前,即1937年8月11日,他出任了在沪成立的“上海工厂迁移监督委员会”主任委员。

四十出头的林继庸是广东香山人,早年赴美国纽约攻读化学,归国后受聘为复旦大学理学院院长兼化学系主任。1932年“一·二八”淞沪抗战爆发时,他曾给奋起抵御日寇的十九路军当技术顾问,与上海工业界尤其是机器业关系较深。

当日齐聚重庆沙利文饭店的企业家中,不乏业界一时翘楚。如我国氯碱工业创始者、江苏嘉定(今属上海)人吴蕴初,在抗战前的国内化工界,他与立足天津的“永久黄”系掌门人范旭东,并称“南吴北范”。又如毕业于同济大学机械专业的浙江桐乡人颜耀秋,他经营的上海机器厂,为沪上华资机器业之佼佼者。还有同样是美国海归的龙章造纸厂经理庞赞臣,他是清末浙江湖(州)商巨富南浔“四象”之一庞家的后人。

报社编辑出身的苏汰余,是这群企业精英中唯一的重庆本地人。他下海后赴武昌投资创业,打造“裕大华”纺织系,此次随沿海迁川企业一道回渝。来自武汉的另外两人是瞿冠英和厉无咎,他们老家都在江苏,且均为汉口申新第四纺织厂业务主管,代表赫赫有名的无锡荣家。

当时,除了先期到达重庆的这14家企业外,其余内迁各厂设备、人员,均在辗转西行途中。因战局动荡及人地两生疏,厂商面临不少难题,而国民政府方面急盼工厂早日复工,以供应军需民用。

面对心急火燎又满怀惶惑的企业界同仁,林继庸开门见山说:“各厂抵渝,势如散沙,非急谋筹设枢纽,不足共策进行。”与会者因此一致决定,筹组“迁川工厂联合会筹备委员会”。

沪汉渝 一线牵

沙利文饭店会议两个多月后,在重庆安顿下来的厂矿企业陆续增加到30余家。4月17日,迁川工厂联合会正式成立,大家公选颜耀秋、庞赞臣为正副主任委员,吴蕴初等为执行委员,并规定每年这一天定期召开会员大会。

该联合会的章程明文规定:“本会以适应抗战建国之需要,协助各厂迁川恢复生产,增强国力,并于抗战胜利后协助迅速复员,增加生产为宗旨。”

日后的事实证明,这个临危受命成立于重庆的战时企业组织,的确为在漫天烽火中保存及延续中国现代工业的宝贵血脉,做出了不能磨灭的贡献。

其实,这些内迁企业家们一开始的主要目的地,并不是重庆及四川,而是武汉三镇。

全面抗战爆发之初,资源委员会即委派林继庸等亲赴上海各民营工厂动员,上海工业界领袖颜耀秋、胡厥文(嘉定人,创办新民机器厂)、吴蕴初、支秉渊(浙江嵊县人,现代中国机械工业奠基者之一)等积极呼应,内迁已成多数重要行业厂商之共识。

到1937年11月12日上海陷落为止,共有民营工厂146家迁出,除部分厂家因路途受阻遭到损失,或被迫滞留外,安全运抵武汉的机械材料共计14600多吨,技术工人2500余人。这些厂商只要稍有条件的,都在积极准备恢复生产,因企业不怕一时亏损,就怕长期停工,何况国难当头,加紧生产也能为救亡图存尽一分力。至1938年元月,共有64家工厂先后在汉复工。

同时,以颜耀秋、支秉渊为正副主席的迁汉工厂联合会,又有意到武昌城外洪山一带设立临时工业区,安置越来越多的迁入厂家。但当地地价飞涨,一时难以成交,而湖北省建设厅官员更提醒说,省府已决定迁往鄂西,此刻企业在汉作长久之计,似非适宜。随着国都南京失守,战局急转直下,武汉转眼也危在旦夕了。

拳拳心 游子意

本来,上海厂商们想过再迁往湘南地区,湖南方面却未表态支持,云南省倒是热诚伸出援手,但路途过于遥远,大宗设备运输尤其困难,四川特别是享有长江航运之便的重庆,成了最可行的选择。

早在1934年,中国工程学会四川实业考察团发表过一份调查报告,外界对川省投资环境多少有所了解。川中实业界大腕如卢作孚、刘航琛等,均与上海工商界同行有来往,曾数次劝说前者入川。

当迁汉厂商去留彷徨之际,抱病出川抗战的“西南王”刘湘本人,正住在汉口的医院里。他一向重视四川特别是重庆经济建设,对工厂迁川极表欢迎,马上电令本省工业专家胡光镳飞到武汉,向厂商们介绍四川的资源和设厂条件。刘湘又语气严厉地电示省内各市县的地主们,不得借故刁难迁川工厂的购地需求。

稍后,四川建设厅长何北衡赴汉,与有意入川的20多位厂商座谈,恳切申述该省急需纺织、炼钢、机器等多项行业投资,并就运输、厂址、电力、劳工乃至政治、金融、捐税等问题,详细探讨研究,令厂商们大为感动。

此时,官方的林继庸也审时度势,出面替四川“站台”,力促企业继续西迁。精诚所至,金石为开,况且形势所迫,上海及武汉本地企业家们不得不当机立断。于是,才有了本文开头重庆沙利文饭店的那一幕。

民众顶风冒雪齐心协力抢运西迁厂矿企业的机器和物资。

1942年元旦,重庆城嘉陵江南岸牛角沱的生生花园,一场名为“迁川工厂出品展览会”的活动隆重开幕,参与厂商97家(一说200余家),前后15天里,吸引各界观众逾12万人。

展会之上,可谓冠盖云集。自国民政府主席林森以下,司法院长居正、监察院长于右任、立法院长孙科及冯玉祥、何应钦等军政要员均亲临现场,中共驻渝代表周恩来、邓颖超、董必武,还有美、英、苏、澳大利亚等主要盟国驻华使节,也纷纷前来参观祝贺。

当时,太平洋战争爆发不到一个月,正值日寇气焰极度嚣张,抗战步入最艰苦岁月之际。这场迁川工厂联合会发起的展会盛况空前,无疑能起到鼓舞民众士气,坚定必胜信念的作用。

抗战根基

临江而建,长约一华里的生生花园,号称战时陪都的“国家花园”,包括国民党权力核心中央执行委员会在内,中央监察委员会、国民政府农林部以及中央研究院、中国科学社等重要机构,均在此办公。

而当日集中展示的49大类千余种产品,则堪称迁川工厂四年来在极端艰苦的环境中胼手胝足、卓绝奋斗的心血所在。大至煤铁矿产、炼铁轧钢、机器电器、造船造纸,小至皮革、罐头、肥皂、牙刷,举凡国计民生之所需,几乎无不齐备。

连曾经的“世界第一工业强国”英国的驻华大使克拉克·卡尔,也在参观题词中写道:“中国工业由沿海迁往内地,历经艰险而能有今日之成绩,足证中国抗战大业已有坚定基础。”

远道而来的迁川工厂在重庆落脚,当然绝非一帆风顺。1938年前后,大批工厂器材物资陆续抢运到重庆,起初只能在南岸圈地搭棚临时堆放,有些厂商设法到城区内外租用民房或寻觅空置房地,因陋就简,安装机器,尽快复工。

1938年1月底,迁川工厂联合会在重庆沙利文饭店筹备成立之时,国民政府新设的工矿调整委员会(1937年9月成立,翁文灏为主任,专责战时工矿企业事务)已派出专人到四川各地考察适当的建厂地点,经过一番奔波,选定了两处地点:

一是嘉陵江三峡沿岸的北碚。那里周边有崇山峻岭作掩护,中间有较为平坦的坝地,经川江船王与峡防局长卢作孚长达十年的苦心经营,北碚的市政、文教、航运及工矿业已有初步基础。工矿调整委员会决定,这里将建设棉纺织工业中心,辅之以各种机械工厂。

二是“盐都”自流井、贡井地区。1936年,该地区产盐总量为356万担,而除了供应民生食用外,还是重要的化工原料。工矿调整委员会计划将内迁化工厂转去,建成以化工企业为主的工业区。

可是,大部分来自繁华都会大上海的迁川工厂拒绝前往北碚,担心那儿过于偏僻(距重庆城陆路约140里,水路约100里),不利生产和市场销售,他们更愿意留在重庆城周边设厂条件较好的地方。几经周折之后,西迁的复旦大学进驻北碚,文教界人士也觉得此地山清水秀,适合学术研究,纷纷跟进——其中就有一位自北平辗转南下的名作家老舍,他在北碚寓居六年,留下传世名作《四世同堂》。

多难兴邦

对于接纳内迁工矿企业,四川省方面确实非常积极热心。卢作孚的民生轮船付出极大牺牲,创造“中国的敦刻尔克奇迹”,已为大家所熟知。同时,四川省政府川江航务处又召集省内各河流船帮,筹集640艘船只协助抢运,并规定凡由木船运载的厂商物资,政府补贴四分之三以上的保险费。到1938年10月底止,相关支出多达120多万元。

政府直属的各类兵工厂,由主管部门直接安排内迁重庆,优先安置到划拨的长江、嘉陵江两岸土地上,迅速建厂复工。而为了解决民营工厂征地难题,前有四川省主席刘湘在汉口抱病电令,不准地主刁难工厂购地,此时省政府又成立“迁川工厂用地评价委员会”,重庆市长亲自牵头,由市公安局长、市商会会长、省建设厅注渝代表及市郊的江北、巴县两县长为一方,工矿调整委员会、建筑专家、工业专家也各派一名委员,共同商议征地办法。

1938年4月迁川工厂联合会正式成立后,跟工矿调整委员会合作,在重庆郊外,如江北猫儿石、沙坪坝小龙坎、巴县李家沱等处,选择了十多片荒地,规划为工业区。

尽管一些地主不愿卖地,或坐地起价,但官方出面,多次讨价还价,问题总算解决。当然也有深明大义的士绅,以实际行动慷慨支持。如重庆复旦中学校长颜伯华,将嘉陵江边猫儿石附近一块二百余亩的祖田,以公允价格出售给厂商。中国人传统上极重视家产祖业,往往只有败家子才典田卖地,故颜氏此举,传为一时佳话。

从厂商方面说,并非迁到重庆便万事大吉。因战时纷乱,风险太大,迁川工厂的固定资产,没有金融机构愿意承办保险,部分厂商对复工多有顾虑,观望犹豫。甚至有个别企业主将机器运到重庆后,任其闲置,自己带着现金跑回沦陷区或香港,大做投机生意。

1938年10月,工矿调整处颁布“内迁厂矿复工办法”,按各工种规定时间复工,否则将“强制移用其机器之全部或一部”。到了1939年12月,国民政府应迁川工厂联合会的要求,决定由中央信托局承办内迁民营工厂固定资产保险业务。至此,迁川工厂的发展障碍,才告一一扫清。

生机在此

到1940年年中,沿海工矿企业大规模内迁的行动,大体宣告结束。在此期间,究竟有多少家企业迁入重庆?它们在迁川工厂及全国内迁厂矿中,又占有多大的比例呢?并没有一个公认准确的说法。

首先,战时全国内迁企业的总数就有好几个,如国民政府主计处统计局是410家(1939年底止),资源委员会是452家(1940年),工矿调整处是354家,还有学者认为达600余家,其中经工矿调整处协助内迁的为448家。综合来看,以1940年统计的452家较为可靠。

其次,迁川企业数量也有不止一个说法。《迁川工厂联合会会员名录》载有223家,当年主持民营企业内迁工作的“上海工厂迁移监督委员会”主任委员林继庸记录为250家,1945年编制的一份权威工业机构统计资料认为是254家。比较而言,亲历此事且兼顾全局的林继庸说法更可信。加上政府组织迁川的国营兵工厂有10余家,迁川厂矿总量应在260家以上。

再次,迁到重庆的企业实际数字,也众说纷纭,大多是学者的推断。如有说迁渝工厂占全部内迁企业三分之一的,有说迁川企业九成留在了重庆的。综合各家说法,再依据《迁川工厂联合会会员名录》记载的具体厂址一一分析,长期研究重庆城市史的学者得出结论:战时迁到重庆的兵工厂及民营企业为243家,分别占迁川工厂总数(260家)的93.5%,全国内迁工厂总数(450家)的54%。

数据估算,见仁见智。但不可否认的是,战时迁渝迁川的工矿企业,都是当年中国工业的精华,它们的集体到来,让原本以商贸枢纽闻名的山城,数年之间,担负起大后方工业中心的重任。姑举数例如下:

顺昌、新中、新民、上海、中华等上海内迁机器厂,被誉为“抗战期后方机器工厂之中坚分子”;湖州南浔籍富商庞赞臣的龙章造纸厂,是“上海新式造纸之鼻祖之一,开全国机械造纸工业之先河”;康元制罐厂被认为“其设备与资本素列全国制罐业第一”;全国搪瓷业以上海最集中,益丰搪瓷厂则为五家大厂中之最大者;美亚绸厂是“中国最大之丝织厂”。

这些内迁工厂的资本、规模与技术均远超重庆及四川本地工厂,故它们也从根本上改变了重庆原有的工业结构,对这座城市的经济和社会的深远影响,延续至今。

且让我们回到生生花园“迁川工厂出品展览会”热闹的现场。活动闭幕当天,周恩来和冯玉祥一起前往在展会上出尽风头的大鑫钢铁厂参观。这位整整一年前愤然在《新华日报》头版写下“千古奇冤”十六字名句的中共才子,心情大好,欣然题词:

“民族的生机在此。”

本文部分内容曾参考《近代重庆城市史》《民族工业大迁徙》《抗战时期重庆民营工业掠影》等。