一位从事文学创作的朋友曾说过:每一个动人心魄的故事都是一个有缺憾的故事——正因为有缺憾才动人心魄。我不是搞文学创作的,不敢对朋友的话妄加置议,但这番话本身却让我的心魄为之一动。

我这里就有一个留下了缺憾的故事,或因缺憾产生的故事,但不知道是不是能够动人心魄。

在酝酿和写作《开国第一战》过程中,有两位普通士兵的故事总是在我的脑海中翻腾。

这是在上甘岭战役一场战斗中的两位士兵,他们一位臂折腿断,一位双目失明——这是因这场战斗产生的肢体缺憾,于是失明者背负起断腿者,断腿者给失明者指路,继续向前冲击并打击反扑之敌,直到其中一位士兵与敌人同归于尽。

这两位士兵没有什么惊天动地的骄人战绩,比如毙俘了多少敌人,缴获了多少枪炮,击毁了多少坦克等等,在上甘岭上众多的英雄人物中,他们的名字似乎也并不是特别的惹眼。虽然他们也是特等功臣、二级战斗英雄——在上甘岭,这个层次的英雄人物名单,很长。

两位士兵是我的四川同乡,当年也就是二十岁左右,笔者对他们的全部了解,其实仅限于相关战史资料中查到的两段简短扼要的文字:

薛志高,四川省简阳县人,一九三零年出生,一九五一年参加革命,中国新民主主义青年团团员,志愿军第十五军第二十九师第八十七团第五连副班长。上甘岭战役中,一九五二年十一月四日晚,他们连参加反击537.7高地北山的战斗,他所在班参加了突击排。在攻击中,班长牺牲了,他指挥全班继续冲击,他左臂负伤,仍坚持战斗,并夺回了一个阵地,歼敌28名。在向另一阵地运动时,他的左腿被炮弹炸断,不能行动,看见了双眼被打瞎的本班战士王合良,立即与王商量,叫王背着他,他给王指路,继续向前冲击。敌人反扑过来,被他们击退。当他只剩1个手榴弹时,敌向他扑来,他拉响手榴弹与敌同归于尽。立特等功,获二级英雄称号。

王合良,四川省三台县人,一九二九年出生,一九五一年参加革命,志愿军第十五军第二十九师第八十七团第五连战士。一九五二年十一月四日,上甘岭战役中,他所在班反击537.7高地北山一个阵地。战斗中,他因负重伤双目失明,什么也看不见。他一面呼叫着联络,一面往前爬,忽听到副班长薛志高叫他,原来薛的右腿被打断无法行动,经两人商量,他就背起薛志高,薛给他指路继续前进,坚持战斗。立特等功,获二级英雄称号。

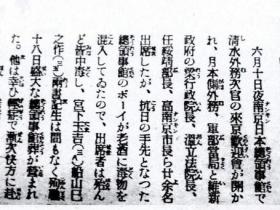

1952年11月4日发生在上甘岭战区537.7高地北山的这场战斗基本名不见经传,因为在上甘岭战役双方上千次排以上规模的攻防战斗中,这场战斗并不是十分突出,甚至算不上一个非常成功的战例。第四十五师《阵中日记》(当时第二十九师第八十七团配属第四十五师),对这场战斗仅有一个很简略的记录:

(11月4日)二十二时,八十六团五连在各种炮火配合下反击537.7北山之七、八号阵地,十分钟即顺利占领七号阵地,此时八号之敌以两个连向我反扑,因我突击部队伤亡过大,此时笔者投入二梯队,与敌在七号阵地混战,将敌击溃后,因我伤亡过大,无力发展,即撤出战斗,计毙伤敌295名,俘敌11(毙5),缴自动步枪及卡宾枪28支。我伤亡76名。

其经验教训:

(一)我各种炮火提前向七、八号行破坏射击,将敌工事大部摧毁,使步兵冲锋,减少了伤亡,顺利攻占了七号阵地。

(二)部队打的英勇顽强。我二梯队两个班与敌混战二十余分钟,将敌大部击毙,俘敌11,迅速撤出战斗。

(三)通信联络不及时,使炮火未能适时支援,未将反扑之敌拦阻。

(四)我反击部队只两个梯队,缺少后备力量。因此,遇敌两个连反扑无法应付。

据参战双方的战史记载,11月4日前后几天里,双方争夺的焦点仍集中在597.9高地上,在537.7高地北山方向主要还是小分队袭扰争夺性质的战斗。而这个高地的归属,也是此后经过了1个多月的反复争夺,才最后得以确立的。

可以肯定,11月4日发生在537.7高地北山的这场战斗,不是什么够资格列入经传的关键性战斗。薛志高和王合良所在的第八十七团第五连这一天战斗的具体细节,能够留下来的记载恐怕也不会比上面这些文字多出多少内容,大概也难以进行详考了——在上甘岭战役堪称浩瀚的英雄人物和英雄事迹中,他们和他们的故事也仅仅是滚滚波涛中的一朵浪花。

然而在我的眼中,这朵浪花却是那样的耀眼那样的夺目——其实无须详考,透过上面两段刻板文字笔者们都能看到血泊之中合二为一又站立起来的身躯,以及他们以残缺演绎力量和完美的场景。

这是我所知道的最小的、也是最为惊心动魄的基本战斗单元的“互补组合”。不知道按现如今时兴的价值观,我们该如何去诠释这两位普通士兵的“互补组合”?

按普遍认同的军事常识,这两位伤残士兵毫无疑问应属 “失去战斗力”,理当“退出战斗序列”。而他们又是以什么样的心态,去改写这个“常识”去完成这个组合,使战斗力重新合成得已再生的呢?他们在结成这种大概是举世无双的“互补组合”前,是否有过犹豫踌躇?是否有过徬徨回顾?哪怕是片刻?两人在“商量”结成“互补组合”时,是否还产生过关于生与死的短暂对话?他们是否……

现如今的人们,可能还会因价值观的不同派生出更多“是否”的疑问来。

而且这些疑问完全可能让诸多军事学家或别的什么学问家瞠目结舌。

然而对当年在上甘岭的这两位士兵来说,这迟到了数十年的“是否”毫无意义,地狱之火就在前面熊熊燃烧,两位士兵却以大致可以判定是本能的反应结成了“互补组合”,于是两具缺损的躯体合成了一个完整的战斗单元,而且迸发出世人难以想象的能量,他们迈着肯定是踉踉跄跄但也肯定是坚定不移地步伐冲向了那片敞开着血盆大口的炼狱,在血与火中去实现一个普通士兵的辉煌!

两位伤残士兵以本能反应结成这个“互补组合”,不是为求生,而是去赴死!这个世界上最小的合成战斗单元来得匆匆去也渺渺,辐射出的能量却又如此强烈如此守恒,以致于穿过了数十年的时空遂道还依然发出阵阵铿锵之声,让我这颗在横流物欲中熏染已久的心灵仍时时能感到重重的叩击。

两位伤残士兵“互补组合”的生存时间非常短暂,度量其生成到解体的时间单位大概只能是分秒。如上面两段文字介绍,就在这场战斗中,断腿的薛志高拉响仅存的一枚手榴弹与反扑的敌人同归于尽,“互补组合”也就此解体。

失明的王合良最后能安全地转运下来成为幸存者,在当年的上甘岭大概也算得上是一种奇迹——据第十五军《阵中日志》和战报的记载,在敌人炮火猛烈覆盖的阵地上,伤员再伤率很高,重伤员很难后送,幸存者微乎其微。许多连队,死者占伤亡人数的三分之二。

这个“互补组合”的故事感染和激励了上甘岭上诸多志愿军官兵。

在这个故事诞生10天后,第十二军第九十二团第六连在同一个高地继续与“联合国军”争夺。在战斗的紧要关头,一位叫程荣庆的重伤员向战友们讲起了兄弟部队这个“互补组合”,于是众多的伤员从血泊中撑起伤残的肢体,同样踉踉跄跄却又同样坚定不移地继续投入战斗。而程荣庆自已再次负伤双目失明后,也与他人结成“互补组合”,在战友的指示下继续向进攻的敌人猛掷手榴弹,直到流尽最后一滴血。

“互补组合”凝聚和辐射的,是一种巨大的精神作用力。

这是军队战斗力的传递器放大器,但却难以用任何数学公式来精确计量它在战斗力构成中所占有的比例。在这场战事乃至这场战争中,受过良好数理逻辑训练的对手就始终没把这笔账计算清楚明白:一群又一群中国士兵以“难以置信的勇气”穿过“联合国军”炽热的炮火发起难以抵挡的凶猛冲击,这是来自于哪一种能源的驱动?

数理逻辑无法完成这个推理他们只好乞助于神经外科——中国士兵的勇敢无畏是“服用药物的结果”。而当我把《朝鲜战争中的美国陆军》里言之凿凿的这番话转述给经历过那场战事的志愿军老兵们时,引来的却是一片哄然大笑。

王合良幸存后却不知所终,他是进荣军院了?还是回家乡安置了?他后来的生活状况如何?现在是否还健在?都无从查考。他悄然无声地消失在茫茫人海之中,数十年来渺无音讯。我曾向所有我所认识的第十五军的老战士们打听过王合良的下落,却每每都是失望——上甘岭的英烈太多了。三台县虽然离我居住的城市并不算太远,但那么大个三台县上百万人口,王合良是何乡何村人氏笔者一无所知,又从哪里去寻找他或他的家人呢?

问过一些三台人,也没人知道这个名字。

而“王合良”这个名字,本应是养育了他的一方山水一方土地的骄傲——其实不只是他,在那场伟大的战争中,三台人民奉献了众多的英雄儿女,且不说成千上万名入朝参战的三台籍志愿军官兵,光是在抗美援朝英模榜(特等功臣或二级以上英模)上留下了姓名的,就有在上甘岭战役中毙伤了150名敌人的特等功臣、二级战斗英雄王安全,在歼灭英国皇家重坦克营的战斗中一人用爆破筒击毁了三辆坦克的特等功臣、“反坦克英雄”李光禄(后定居甘肃陇西)和在巩固阵地作战中表现突出的一等功臣、二级战斗英雄杨太忠。

这就是这个故事留下的缺憾——不知会不会是永远的。

薛志高王合良所在部队第二十九师入朝前隶属第十军建制,入朝时划归第十五军,停战归国后不久,又脱离第十五军建制。在尔后数十年里中,又经过多次整编,最后的番号是第五十六师(后整编为第五十六摩托化步兵旅),隶属陆军第四十七集团军。笔者不知道这支部队在军史教育中是不是还提到过这两位士兵,他们所在连队里出出进进的官兵们,又是不是还知道自己的连队曾经有过两位士兵理应在军中流芳百世的“互补组合”。

我还存有一丝奢望:这支老部队,或许会有王合良老人的线索。

还有薛志高,他牺牲在异国他乡,他在家乡的家人现如今生活得怎么样呢?

《开国第一战》是为王合良和他的战友们而写的,那些牺牲了的和活着的,甚至这些人的真实姓名都不再重要,因为他们有着一个共同的名字,那就是中国人民志愿军。

尽管如此,我还是想找到王合良,也许他双目失明,风烛残年,永远不会看到这本书,但是我想告诉他,正是他和他的战友们,改变了我们每一个中国人的面孔,也改变了我们每一个中国人的历史。

记得前些年在论坛上,有人曾提到过这两位普通士兵的故事,许多网友激动不已,纷纷表示愿意解囊捐款,为这两位士兵塑像刊碑,题名就叫做“军魂”——大家都不约而同地认为,这两位普通士兵在上甘岭上的“互补组合”,是中华儿女和中国军人意志品质的最高体现。

我本人当然也属积极附议者之列。

然而,这座塑像,这座丰碑,究竟该建在哪里呢?

后记

写完本文时,我意外地得到了王合良的消息,他已于1991年去世。我在三台县找到了他的妻子,她仍然生活得很清贫。

我曾想通过网络发起募捐帮助王合良的家属,然而王家人坚决不同意。据说这是王合良生前遗训:不找组织的麻烦,能吃饱饭就行。然而他们的子女还是有一个小小的愿望——他们不知从哪里听说王合良的原部队在驻地为“瞎子背瘸子”塑了一座雕塑,他们希望能有机会去看看,在父亲的雕塑前留影。

我无法证实这个传说的真实性,也不知如何与王合良的原部队联系。但觉得王家人的这个愿望应该得到满足。