1949年8月28日下午4时,毛泽东在中南海接见华东海军人员时发表谈话,从中国人民解放军的发展历程谈到结束不久的渡江战役,谈到粟裕在渡江战役中的作用。他说:“中国人民解放军在开始创造的时候和受到挫折以后,总有些人没有信心。过后发展了,又胜利了,他们又有信心了。就这样,从无到有,从小到大,从弱到强嘛!”又说:“对于渡长江也是一样,开始我们许多同志对于突破蒋介石的长江防线也是缺乏信心的,粟裕他们几个同志有信心。结果,又是我们胜利了,而且比预想的要顺利,要快。”

对中国历史了如指掌的毛泽东深知,长江是名副其实的“天堑”。他说:“长江不是个阴沟,而是阳沟,过长江不容易。”在中国战争史上,对于进攻者一方来说,渡江之战历来败多胜少。从三国赤壁之战、宋金采石之战到西晋灭吴之战,历次渡江之战的经验教训说明,无论进攻与防守,无论胜利与失败,长江天险并非决定因素,关键在于战略指导的正确或错误。

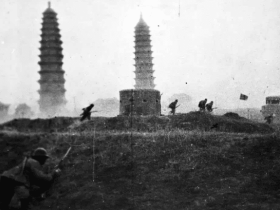

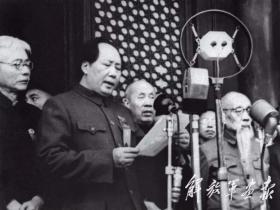

在渡江战役开始之前,蒋介石集团曾经梦想依靠长江天险阻止人民解放军前进。他们说:“长江自古天险,曹操、苻坚都渡不过来,何况共产党,除非他们是天兵天将。”这一次,他们又打错了算盘,中国共产党领导的人民解放军一夜之间就突破了蒋介石自吹“固若金汤”的千里江防,百万雄师过大江,宣告延续22年之久的蒋家王朝破产,创造了战争史上的奇迹。实践再次证明,决定战争胜败的关键是战略指导和战役指挥的正确与否。

粟裕晚年谈到渡江战役时说:渡江不紧张,国民党的江防算不了什么,那时我们的火力已经超过并压倒敌人了。当然,我们在战术上和具体部署上是很重视很周密的。

粟裕对渡江作战的必胜信念,是建立在对敌我战略态势的科学分析和丰富实践经验基础之上的。抗日战争期间,他曾经在南京至江阴段三次成功地率军渡江。1940年,他率领新四军江南指挥部主力部队渡江北上,执行开辟苏北、发展华中的战略任务。1944年,他率领苏中主力部队和地方干部近万人分两路渡江南下,执行向苏浙皖边发展的战略任务。1945年抗日战争胜利以后,他率领苏浙军区部队和地方干部6万余人分批渡江北进,贯彻执行“向北发展,向南防御”的战略方针。那三次渡江,都是在敌强我弱的形势下,采取出其不意、避实就虚的战法,选择敌人的薄弱部位偷渡。粟裕从三次渡江的实践中体会到,长江并不是不可逾越的防线。这一次是粟裕第四次率军渡江作战,他已有成竹在胸,并且进行了长达十个多月的准备。

粟裕认为,即将进行的渡江战役,是在南线战略决战胜利,把蒋介石的精锐部队歼灭在江北以后进行的,与中共中央1948年初设想的渡江南进大不相同。一是形势任务不同。那时,中共中央决定渡江南进的目的是将战争引向国民党深远后方,调动中原战场国民党军队20个到30个旅回防江南,以扭转中原战局,发展战略进攻。现在,人民解放军已发展到358万人,解放区总人口达到约2亿人,在政治上、战略上、数量上和技术上都取得了优势,而蒋介石赖以发动内战的精锐主力部队已被消灭殆尽,残存的作战部队仅有146万人,国民党反动集团在军事上、政治上、经济上都已濒临总崩溃境地。人民解放军“全国作战的总任务,是打过长江去,解放全中国,摧毁国民党统治机构与残余军事力量”。二是斗争更加复杂。这次渡江作战是在国共两党重开和平谈判的政治背景下进行的。蒋介石玩弄“求和”、“引退”阴谋,企图保住江南半壁江山,伺机卷土重来。长江沿岸,特别是京沪杭地区,是国民党反动统治的政治、经济中心,也是帝国主义侵略中国的重要基地,对战后新中国的建设具有举足轻重的作用。这次渡江作战不是单纯的军事行动,而是军事斗争与政治、经济、外交斗争相结合的复杂斗争。它不仅要与国共两党的和平谈判密切配合,而且要准备对付帝国主义者可能的武装干涉;不仅要在军事上打败敌人,还要在政治上打垮敌人;不仅要取得战争的胜利,还要考虑到战后的经济恢复和建设问题。三是作战方法不同。这次渡江作战,是在人民解放军占有强大优势条件下,采取以实击实的战法,大部队公开地、宽正面地强渡。作战地域之广阔,参战兵力之众多,作战方式之复杂多变,不仅在解放战争史上是空前的,在中国以至世界战争史上也是罕见的。仅第三野战军参战部队就有65万人,担负着700余公里正面、300余公里纵深的作战任务,既有江河进攻战,又有野战追歼战,更有解放战争中最大的城市攻坚战,要求进行更充分、更扎实、更科学、更严密的准备。

探索网声明:文章源于网络,如侵权请联系我们删除。

华东野战军渡江作战的准备工作,早在1948年初就开始进行了。那时,粟裕虽然建议并经中共中央批准暂不渡江南进,但并没有放松渡江南进的准备。他组建了渡江先遣纵队,先后派出几百名干部到沿江地区开展工作,一个加强营和200余名干部到皖南,请东北解放区代为购置了一批改装木船为汽船的引擎。济南战役结束当天,粟裕就指令渡江先遣纵队南进到淮河以南、长江北岸,后来又派出几个加强营到皖中、苏中地区,在中共地方党组织和游击队配合下,广泛发动群众,进行调查研究,侦察沿江敌情,勘察沿江地形,对长江渡口、水文以及相连的河湖港汊进行了详细勘测并绘制成图。这些工作,对于制订正确的作战方案、保证大部队顺利渡江起了重要作用。

淮海战役一结束,粟裕就把精力集中到渡江作战上来。他分析敌我战略态势,反复思考渡江作战方案,加紧进行各项准备工作。

1949年1月8日,中共中央政治局会议通过毛泽东起草的《目前形势和党在一九四九年的任务》的决议,决定“几个大的野战军必须休整至少两个月,完成渡江南进的诸项准备工作。然后,有步骤地稳健地向南方进军”。1月12日,中央军委电示华野和中野休整两个半月,“完成渡江作战诸项准备工作,待命出动”。

1949年1月中旬,根据中央军委关于统一全军编制、番号的决定,华东野战军进行整编,改称第三野战军,下辖第七、第八、第九和第十的4个兵团、16个军、1个特种兵纵队,粟裕任副司令员兼第二副政委,在陈毅司令员兼政委不在三野期间,仍担任代司令员兼代政委职务,并主持三野前委工作。2月兼任华东军区副司令员。3月任中共中央华东局常委委员。2月9日,粟裕以代司令员兼代政委名义颁发第三野战军各兵团、军师编制序列番号命令。

1月19日至26日,粟裕主持召开第三野战军前委扩大会议(亦称第一次贾汪会议),传达贯彻中共中央政治局1月8日会议精神,着重部署了渡江作战的准备工作。粟裕在《淮海战役的伟大胜利和华野一九四九年六大任务》的报告中指出:“淮海战役以后,中央给我们新的光荣任务:打过长江去,解放全中国。我们两个月休整,一切是为了打过长江去,一切是为了如何渡过长江。能不能顺利地打过长江,决定于此次休整的好坏。如果休整不好,则过江困难;如果休整得好,则渡江容易。过江不能光凭勇敢,还有许多技术问题、思想问题、物质准备问题,都要解决”。“现在蒋介石‘引退’了,敌人内部混乱不堪,正是我们发起冲锋打倒敌人的最好机会。因此,休整时间也可能缩短。”“毛主席说,再有一年左右可以从根本上打倒国民党。如果打得好一些,时间还要缩短。只要渡江准备早日完成,在京沪地区进行一两个战役,也许年底就结束全国战争。”他指出,必须适应战争发展的要求,加强部队的正规化现代化建设。今后作战规模更大,更需要高度集中,与兄弟兵团密切协同,必须遵照统一的编制、番号、制度条令、法规手续行事,不得自作主张,各自为政。要组织部队学习新的作战方法,针对南方山地多、河川多、森林多、雨水多、道路少的特殊情况,学会河川战、山地战以及雨季作战的方法。要培养大批新干部和技术人才,组织部队学习使用新式武器,来制服敌人可能使用的军舰、坦克、飞机和喷火器等现代武器。他还强调指出,在京沪杭地区作战,更要正确执行党的各项政策,严肃群众纪律,把做群众工作看做与歼灭敌人同等重要的任务,不仅要用枪杆子去消灭敌人,而且要用政治工作去消灭敌人,争取军政全胜。

这次会议以后,第三野战军渡江作战的准备工作随即全面展开。首先是政治思想准备,广泛深入地进行以“将革命进行到底”为中心的形势任务教育,新区政策、城市政策和纪律教育,以及与江南地方党组织和游击队会师的教育。其次,展开全面的战役战术侦察活动,组织军师干部率领侦察队到江边侦察,调查预定渡江地段的敌情、地形、水情、天候,为制订渡江作战计划提供依据。第三,进行以强渡长江作战为重点的战术技术训练,召开战术研究会,研究山地、河川作战特点和战术技术问题。第四,协同地方党政机关筹集船只,动员船工、渔民随军参战,按照突击、火力、运输三种船队分别编组训练。第五,协同地方党政机关开展大规模的支援前线工作,筹集粮草,修复道路,疏河开坝,组织庞大的群众支前队伍。

探索网声明:文章源于网络,如侵权请联系我们删除。

1月中旬,经中央军委批准,第三野战军一个兵团南下。第三野战军各部和苏皖地方部队先后解放蚌埠、合肥、扬州,席卷江北,饮马长江,直接威胁国民党统治中心南京。

蒋介石面对军事上节节败退、政治上众叛亲离的形势,被迫宣告“引退”,将总统职务交给副总统李宗仁代理,国民党政府宣布以中共中央所提八项条件为基础进行和平谈判;同时加紧部署长江防御体系,从上海到宜昌的1800公里战线上摆出一字长蛇阵,由汤恩伯、白崇禧两大集团70万人马加上2个海军舰队、4个空军大队担任长江防务,企图阻止人民解放军渡江南进,保住江南半壁江山,伺机卷土重来。

2月3日,中共中央电示:国民党有在京沪线组织抵抗及放弃该线将主力撤至浙赣路一带之两种可能,我们必须有应付两种可能的准备。“如果证明今后国民党仍然采取在京沪组织坚决抵抗方针,则我应按原计划休整至三月底止(华野、中野)准备四月渡江,否则我应作提前渡江一个月行动准备。华野、中野应休整至二月底止,准备三月即行渡江作战,占领京沪地区。”粟裕立即作出部署,指令三野各部加速完成整编和渡江准备工作。

2月9日,粟裕到河南商丘参加总前委会议。这次会议,根据中共中央2月3日电示讨论和决定了渡江作战部署。一致认为,渡江时间以在3月半出动,3月底开始渡江作战为最好。战役部署,确定以三野4个兵团和二野1个兵团为第一梯队,三野4个兵团分别在江阴、扬州段,南京东西段,芜湖东西段,铜陵、贵池段展开,二野1个兵团在安庆东西段展开。二野另两个兵团除以1个军进至黄梅、宿松、望江段佯动外,其余5个军作为总预备队。建议第四野战军3个军约20万人迅速南下,于3月底进至武汉附近,牵制白崇禧,配合三野、二野作战。总前委提出,渡江作战“预定的突破重点位置,拟在芜湖、安庆地段”。至于张黄港至三江营地段,究竟是作为重点突破地段,还是作为辅助突破地段,要熟悉该地情况的粟裕作进一步考虑,作出决心和部署。总前委当天就将会议讨论意见报告中央军委和华东局。中央军委2月11日复电指示:“同意你们三月半出动,三月底开始渡江作战的计划,望你们按此时间准备一切。”同时决定:“总前委照旧行使领导军事及作战的职权,华东局和总前委均直属中央。”

粟裕把选择突破地段与向纵深发展攻势、迂回包围歼灭敌人联系起来,经过几天深思熟虑、反复测算,认为应当把三江营至张黄港段亦作为重点突破地段,并且设计了东集团和中集团渡江后东西对进围歼逃敌以及调整兵力部署的方案。他的意见得到总前委其他委员的一致赞同。

2月12日晚上,粟裕到三野作战室系统地谈了他对渡江作战的设想。他认为,大军渡过江去困难不大,主要问题是渡江后必须抓住敌人,大量歼灭敌人有生力量。他说:“三野突破江防后,第一步是包围歼灭南京、芜湖、镇江之敌,周密组织东线(东集团)四个军由三江营至张黄港段突破江防成功,切断京沪铁路,楔入京沪敌人之间,对于协同西线(中集团)合围南京地区之敌,至关重要,对整个战役极为有利。东集团渡江后与敌争夺京沪铁路的战斗比较艰苦,无论如何也要排除困难,坚决打好这一仗,把汤恩伯集团拦腰切成两段。根据敌人江防纵深力量单薄这一致命弱点,也是完全可以达成这一任务的。”他指出,长江芜湖至江阴段向北弯曲成为弧形,是实施钳形突击、达成战役合围的有利条件。估计国民党是不会轻易放弃南京的,只有在我军钳击攻势严重威胁之下才会撤离。敌人撤退的方向,首先是利用京沪铁路向上海逃窜;如果我东线主力迅速切断京沪铁路,敌人则会沿京杭公路向杭州方向逃跑。他反复测算东、中两集团渡江后东西对进合围敌军的距离,以及南京、芜湖、镇江之敌可能逃跑的路线和行程:东集团渡江后,直指无锡、漕桥的太湖边,只有40至50公里行程,战斗顺利约2至3天,如果江阴要塞策反成功则只要1至2天,就可以切断南京至上海的通道;中集团渡江后,东进至广德、长兴地区约150至220公里,战斗顺利约5天就能切断南京至杭州的通道。南京至广德、长兴约140公里,如果敌人向杭州逃跑,行程约需4至5天,加上受到我军阻击,还要通过部分山区,前进速度会受到一定影响。敌人定下逃跑的决心至少要晚于我军渡江1至2天。因此我军先期到达或与敌军同时到达长兴、广德地区的可能是存在的。如果东集团战斗顺利,向宜兴、溧阳方向挺进,切断京杭公路,将先于西线部队。根据上述分析判断,粟裕主张把东线的三江营至张黄港段亦作为重点突破地段。他准备亲自指挥东集团作战。为了更好地发挥各个部队的特长,在兵力部署上作适当调整,把熟悉苏中、苏南情况的第二十三军、第二十军由中集团调到东集团,把熟悉苏浙边区和皖南情况的第二十四军、第二十五军由东集团调到中集团。这些部队不仅对当前战场情况了如指掌,而且与当年的根据地人民骨肉情深,更有利于完成作战任务,发挥人民战争的总体威力。粟裕指示作战股长按照这个设想起草京(指南京;本章下同)沪杭战役预备命令预案。

探索网声明:文章源于网络,如侵权请联系我们删除。

2月19日,在三野前委扩大会议(亦称第二次贾汪会议)期间,粟裕主持召开有各兵团各军首长参加的作战会议,讨论了京沪杭战役预备命令预案,陈毅也到会作了指示,形成《第三野战军京沪杭战役预备命令》(京字第1号)。2月20日以司令员兼政治委员陈毅、副司令员兼第二副政治委员粟裕、副政治委员谭震林、参谋长张震的名义发布。预备命令指出:“本野战军受命自沪、宁(南京)、芜(湖)安(庆)段强行渡江,首求割歼京沪及芜湖沿线之敌,夺取京沪杭要地,打下继续配合兄弟兵团向南进军之基础。”对四个兵团的作战任务、战斗序列、集结位置和开进时间作了具体规定,要求各部在3月15日以前到达渡江作战集结位置。三野指挥机关进至高邮地区,战役发起时再往前靠,以加强东线渡江作战指挥。

后来的实践证明,粟裕主持制定的第三野战军京沪杭战役作战方案完全符合战役发展的实际情况,是一个稳操胜券的战役构想。

第三野战军各部按照预备命令的要求,从2月下旬开始分路南下,3月12日前陆续到达长江北岸集结位置,紧张有序地进行战前准备。

首先是传达贯彻中共七届二中全会精神,继续深入进行形势、政策和纪律教育,树立军队是战斗队又是工作队的思想,为进入南京、上海、杭州等大中城市作好思想准备。为此颁发《入城三大公约十项守则》命令,要求各级军政机关教育所属部队指战员人人了解、个个熟记、切实遵行。

继续征集渡船,训练水手,开辟渡船进入长江的水道。经过1个多月的努力,收集到各种类型的木船8000余只,自制了一部分汽船和运送火炮、车辆、骡马的竹筏和木排;动员了1.9万余名船工,每个兵团还抽调有撑船和游泳经验的指战员各训练了1000至2000名水手;开辟了从湖泊通向长江的引河,船只隐蔽集结在江堤之下。

组织部队进行渡江作战的战术技术训练,利用湖泊及内河进行航渡和突破滩头阵地以及水上射击、打击敌舰等战术技术训练,并利用暗夜在长江中试航,有些突击团还在江中进行适应性训练,使许多不习水性的指战员由“旱鸭子”变成了“水上蛟龙”。

指令各军派出侦察部队先期渡过长江,初步掌握了江岸地形、水情、敌情和敌舰活动规律等情况。有的兵团还派干部率领小部队偷渡到长江南岸侦察,并建立了隐蔽点线联系。

协同地方党政军机关动员广大人民群众,筹集粮草,修复公路铁路,疏通水路交通。各路部队受到沿途沿江人民群众的热烈欢迎,全力支持,“要人有人,要船有船,要粮有粮”,动员了332万民工运粮、修路,还有7700名民工、16个地方团队随军参战。特别是当年战斗在苏皖解放区的部队终于实现了“一定要打回来”的誓言,以胜利进军的姿态回到成长壮大的根据地,许多老大爷、老大娘眼含着热泪说:“可把你们盼回来了!就看你们打过长江去,解放全中国了!”

加紧进行对敌军的政治瓦解工作,特别是对江阴要塞敌军起义的策划。江阴要塞,处于长江下游江面最窄、水流最急的地方,东临上海,西依南京,背靠京沪铁路,素有“江防门户”之称,是国民党军队重点设防的据点,也是人民解放军渡江作战的重点突破地段。对江阴要塞的策反工作,早在1947年就已开始,此时江阴要塞的要害部位已为中共地下党员控制。在渡江战役前夕,粟裕请华东局调社会部科长王澂明协助潜伏在江阴要塞的地下党员唐秉琳等策动敌军起义。粟裕对第十兵团司令员叶飞、政委韦国清说:你们兵团从靖江两侧渡江,对岸江阴是汤恩伯部署的重点防守地段,江阴要塞是敌人的防御重点。据华中工委陈丕显、管文蔚说,经过几年的艰苦工作,要塞已被我地下党员控制,要塞司令戴戎光已被架空。华中工委已令他们作好接应你们渡江的准备,要他们做好策动起义的工作。叶飞、韦国清向王澂明交代任务时特别指出,叫你来搞这一工作,是粟司令点的名。江阴要塞地下党的任务是保持60里防区,控制3至4个港口,不开枪,不打炮,迎接我军登陆。十兵团还采纳王澂明的建议,抽调4名富有斗争经验的团营干部打入江阴要塞,配合地下党组织工作。

与此同时,粟裕又组织指挥各部队扫除敌人设置在长江北岸的大部分桥头堡和一部分江心洲据点,控制了长江航道,开辟出渡江通路。在粟裕的精心组织指挥下,第三野战军渡江作战的各项准备工作基本就绪,只待中央军委和总前委一声令下,即可挥师扬帆过大江了。

探索网声明:文章源于网络,如侵权请联系我们删除。