探索网声明:文章源于网络,如侵权请联系我们删除。

探索网声明:文章源于网络,如侵权请联系我们删除。

探索网声明:文章源于网络,如侵权请联系我们删除。

真正的香港奇迹,是我们这些冒死上了梁山的人,用血和眼泪创造出来的

对待逃港者,港英当局的态度也经历了几个阶段。

一开始,香港政府虽然不承认逃港者的“居民”身份,但对这些偷渡者其实并不拒绝。逃港者们开始在街角、空地处用木板钉出板屋,有些也到大楼天台上搭建,这也形成了一个后来香港报刊常用的名词:“天台木屋”。

逃港者们从事较多的工作,是最为初级的家庭作坊式的手工业——粘纸盒、缝袜子、勾纱等。因为他们工作卖力,要求又低,正好为经济开始腾飞的香港提供了大量廉价劳动力。

到了上世纪60年代,由于逃港者的数量越来越多,港英当局的态度发生了转变,开始实施“即捕即遣”的政策。但由于香港市民与逃港者之间有着千丝万缕的联系,许多逃港者都是香港市民的亲属、朋友或者同乡,这样的政策遭到了普遍的反对。

在陈秉安搜集到的许多香港报纸里,都记载了这样一件事情。

1962年5月,有3万多名逃港者聚集在香港市区附近的一座名为华山的小山上。据香港媒体的统计,平均一个逃港者,能与10名香港的亲人、同乡、同学、朋友发生联系,这等于牵动着30万香港市民的心——在香港当时的300万人口中,平均每10个人里就有一个人要为华山山头的情况担心。

港府调集了数千名军警,开始大规模的驱赶与抓捕。与此同时,先后有十余万名香港市民,带着食品和饮水赶到华山,保护这些逃港者。根据事后的统计,大约有一半的逃港者,在市民们的掩护下逃入市区。

许多香港警察也不忍心抓捕这些人,甚至有警察不听命令,同逃港者拥抱在一起流泪。

最后,在“不行动者作抗命论”的指令下,警察才终于开始执行命令,将这些逃港者强行拖到山下早已准备好的数百辆汽车上,准备第二天遣送回内地。

当晚,香港几乎所有的娱乐场所都自动熄灯闭门,以示抗议。几乎所有的媒体都停止了娱乐节目,许多电台开始现场直播华山的状况。

第二天,当数百辆汽车排成长龙,缓缓向内地方向开去时,一个令人目瞪口呆的场景出现了。

数百名香港市民突然跳到马路当中,躺在地上,挡住了汽车。人群里爆发出吼声:“快跳车啊!”据事后统计,又有近千名逃港者,在周围香港市民的掩护下逃离了现场。

在陈秉安采访的数十名后来在香港事业有成的逃港者里,几乎每个人都经历过类似的艰难时刻。他们从社会最底层做起,受尽白眼,艰苦奋斗,不仅慢慢融入了主流社会,而且创造了许多“财富神话”。

曾有人做过统计,在上世纪末香港排名前100位的富豪中,有40多人是上世纪六七十年代的逃港者。其中就有金利来集团董事局主席曾宪梓、壹传媒集团主席黎智英、“期货教父”刘梦熊等人。不仅如此,著名作家倪匡、“乐坛教父”罗文、“金牌编剧”梁立人等香港文化精英,也都曾是逃港者中的一员。

在这些人中,陈秉安印象最为深刻的,是一个叫叶小明的企业家的故事。

叶小明是1962年逃到香港的,当时他还只有11岁。5月的一个深夜,母亲背着他,随着逃港的人群,扒开铁丝网,由沙头角向香港新界方向逃去。

但当晚深圳突降暴雨,数千名逃港者身处的山间,正是山洪下泄的必经之路,在狂流急浪之中,仅有200余人侥幸脱险,其余尽为洪水吞噬。

叶的母亲便是遇难者中的一个。在被洪水包围的时候,这对母子发现了一棵大树,母亲先把儿子推到了树上,然后再往树上爬。由于树上的人太多,有人担心树干断掉,便在这个女人的肩上蹬了一脚,她摔进了洪流中。

两天之后,水退了。侥幸逃生的儿子又回到这里,寻找自己的母亲。在离那棵大树一里多远的地方,他找到了母亲的遗体。她被卡在两棵小树之间,手指紧紧地抠住一截树干,树干上都被抠出了一个小洞。

儿子含泪掩埋了母亲,然后朝香港走去。他把自己的名字改成了叶争气,“发誓在香港干出一番事业来,一定要对得起死去的母亲”。他从底层做起,奋斗了数十年,如今已经是大型物业公司的老总,行业内数一数二的人物。

“我们不是总在讨论香港六七十年代的经济奇迹吗?你听那些专家分析这个指标、那个政策,他们懂得香港吗?他们懂得什么是真正的香港人吗?”在采访中,叶小明流着眼泪,这样告诉陈秉安,“我告诉你,真正的香港奇迹,是我们这些人,是我们这些冒死上了梁山的人,用血、用眼泪创造出来的!”

探索网声明:文章源于网络,如侵权请联系我们删除。

说得再多都是没用的,把生活水平搞上去才是唯一的办法,不然人民只会用脚投票

应该拿逃港者怎么办?这成为摆在中国领导人面前的一个难题。

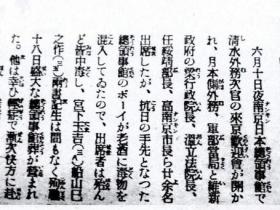

1962年,人民日报的一个记者受上级委派,来到深圳。他想搞清楚,这儿究竟发生了什么。

一个当时负责接待这个记者的当地官员向陈秉安回忆,他为这个记者办理了一张过境耕作证,派一位会粤语的公安科长陪同,随着逃港的群众,前往香港九龙。

当时,内地对香港进行丑化宣传。官方发过一份文件,叫《人间地狱——香港》,其中是这样描述的:

一、香港是世界上最荒淫的城市二、香港黑社会横行三、香港是最大的制毒贩毒基地四、香港自杀者是世界上有数的……

但这个记者在香港看到的,并非如此。他和逃港者聊天,对方哭着说:“我们也是党员啊,对不起党,对不起祖国,给社会主义丢了人,可我们实在没办法啊!”

他第一次弄明白了,香港人并非像宣传的那样,“生活在水深火热之中”,他们的生活,比内地高出了许多。上世纪六七十年代正是香港经济高速发展的时代,在内地还吃不饱饭的时候,香港居民已经用上了电视机、洗衣机。

回到深圳后,这个记者有一个多星期的时间闭门不出。他先后写了4篇内参,把自己看到和认识到的情况向中央报告,希望执政者能从大逃亡中“吸取教训,反思历史,调整政策”。

半年以后,原本铁板一块的政策,开始有所松动。据说,有国家领导人指示,对逃港者放宽不究,并且禁止边防部队向逃港者开枪。与此同时,内地开始通过香港购买粮食,饥荒有了一定程度的缓解。

但这样的政策并不能解决根本问题。在此后的十余年里,依然发生了多次大规模的逃港浪潮,各级政府对此似乎也束手无策。

1978年,习仲勋主政广东后,经过大量的走访,亲身感受到了当地居民对提高生活水平的渴望。他意识到,光靠严防死守不可能有效地遏制偷渡,必须另辟蹊径。

随后,广东省委主要负责人向中央提出了在深圳设立经济特区的想法。很快,他们便迎来了复出不久的邓小平。

据说,在他们忐忑不安地汇报了逃港情况后,邓小平却出奇地沉默。他连吸了几根烟,平静地对大家说:“这是我们的政策有问题。逃港,主要是生活不好,差距太大,生产生活搞好了,才可以解决逃港问题。”

1980年8月26日,在逃港的桥头堡深圳,率先成立了中国第一个经济特区。负责广东特区筹办、曾兼任深圳市委第一书记的吴南生回忆道:“在特区条例公布后的几天,逃港的人群突然消失了!确确实实,那成千上万藏在梧桐山的大石后、树林中准备外逃的人群,完全消失了!”

一个宝安当地的村干部也告诉陈秉安,在深圳特区建立以后,他心里依旧不太放心。在农民每天出工前,他都拿着一本花名册,让人们依次在自己的名字后面打上红勾,每天收工后,再打一个勾。

很快,这个村干部发现,这样的检查实属多余,每天出工多少人,回来还是多少人。不仅如此,许多已经逃到香港的当地居民,在听说深圳设立经济特区、政策放宽后,又都回来了。

1997年香港回归后,偷渡基本绝迹。近年来,大量的香港人拥入内地反而成为一种潮流。2006年,香港特别行政区规划署发布“香港居民在中国内地居住情况及意向”调查结果,数据表明,到内地定居的香港居民,2001年为4.1万余人,2003年为6万余人,而2005年为9.18万人,4年间增长了一倍多;另外还有8.02万人打算未来移居内地。

在深圳特区成立十周年的1990年,陈秉安采访到了前来深圳参加庆典的习仲勋。当聊起那段历史时,习仲勋意味深长地说了这样一番话:

“千言万语说得再多,都是没用的,把人民生活水平搞上去,才是唯一的办法。不然,人民只会用脚投票。”

探索网声明:文章源于网络,如侵权请联系我们删除。

如果不写下它,这个城市将永远不知道自己从哪里来,自己的根究竟在哪里

在30年后的今天,“逃港”已经成为一个历史名词。但让陈秉安感到不安的是,这段历史却逐渐被人们遗忘,甚至有很多人根本不知道,在深圳这个改革开放的最前沿城市,曾经发生过这样的故事。

很多当事人对这段历史都讳莫如深,毕竟,对于一个国家来说,这不是什么光彩的事情。许多档案管理部门,也以各种理由,拒绝了陈秉安的查阅请求。

当然,也有一些人的态度与此相反。不少当年的广东执政者们,以各种方式表示了对陈秉安的支持。他们不仅为他提供了大量口述,还在一些“要害部门”的领导那里“做工作”,使他得以查阅一些“机密文件”。

2007年4月1日,对于陈秉安来说,是一个重要的日子。这天,广东省档案馆解密了1949年~1974年的一万两千多件档案,其中就有大量与“大逃港”有关的资料。

2009年年底,已经担任深圳市作协副主席的陈秉安终于完成了30多万字的《大逃港》书稿。

书问世后不久,陈秉安突然接到了一个电话,是深圳改革开放初期的一位市领导打来的。他惊讶地告诉陈秉安:“原来深圳经济特区是这么来的啊!我还在那儿呆了那么多年,却一点都不知道。”

据陈秉安透露,深圳市有关方面对这部作品也甚为重视。在特区成立30周年的时候,在许多当地官员眼中,这部作品被视为对这座城市的一种“献礼”。

曾有人问他:“你为什么会选择这样一份在许多人看来不太友好的礼物?”

“献礼,并非只有歌颂一种方式。有时候,真实才是最重要的。”陈秉安这样阐述道,“大逃港,无疑是历史的大悲剧,但同时,它也是中国改革开放的催生针。如果不写下它,这个城市将永远不知道自己从哪里来,自己的根究竟在哪里。”

如今,从陈秉安家中的阳台望去,蛇口深圳湾,这个原本荒凉偏僻的逃港之处,已是一片大工地,起重机与挖掘机发出震耳欲聋的轰鸣声。这里正在兴建一处海滨公园,周边许多楼盘的价格也水涨船高。购买者中,有许多香港人。

但历史依然会顽强地留下自己的印记。在这处工地里,时常会挖出一些逃港死难者的遗骨。不久前的一天,一个朋友告诉陈秉安,他们在滩涂中挖出了两具逃港者的遗体。从尸骨的大小形态上判断,应该是一对男女,他们的手腕,用绳子紧紧地绑在一起。

探索网声明:文章源于网络,如侵权请联系我们删除。