探索网声明:文章源于网络,如侵权请联系我们删除。

移花接木:秘而不宣的真相

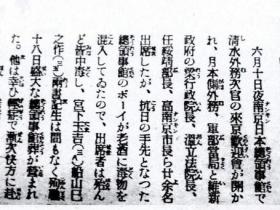

6月9日上午,花园口决堤放水之后,一封事先拟好的电报由蒋在珍迅速发往武汉,到达蒋介石的案头,电文大意是“佳日(9日)上午8时,敌机三架炸开花园口河堤,职师正在抢堵中。”这一天晚上10点,程潜给蒋介石的第二封密电在汇报水情之余,更特别指出,“此间已拟订对外宣传,电文大意为敌占据我开封后继续西犯,连日在中牟附近血战,因我军誓死抵抗,且阵地坚固,敌终未得逞,遂在中牟以北将黄河南岸大堤决口,以图冲毁我阵地,淹毙我大军。”

事实上,受命之后的第一战区以及执行决堤任务的部队都很清楚,“作为一项非常紧急的军事措施,花园口决堤的真情一旦泄露出去,对中国民心士气的影响可想而知,还会有损中国政府的形象和威信。”渠长根分析说,“所以第一战区早已经提前拟订了对外宣传的策略,首先由负责花园口决堤的新8师在决堤即将成功的时候从现场向武汉发去军情报告,称中日两国军队在豫东地区激战,日军飞机狂轰滥炸,致使黄河大堤决口。然后由国民党中央通讯社以国家新闻中心的身份对全世界发布黄河大堤被日军炸毁的讯息。”

第一战区的策略对蒋介石而言,显然正中下怀。两天之后,6月11日,蒋介石电复程潜,做了三条指示:须向民众宣传敌飞机炸毁黄河堤;须详察泛滥景况,依为第一线阵地障碍,并改善我之部署及防线;以及第一线各部须与民界合作筑堤,导水向东南流入淮河,以确保平汉线交通。渠长根说,“这样一来,就为花园口决堤的对外宣传确定了基调”。6月11日上午9时,中央社从郑州发出第一条电讯,首次“报道”日军炸开黄河大堤经过情形。在中央社的引导下,国内各大报社如《申报》、《大公报》、《民国日报》等纷纷谴责日军炸毁黄河大堤、致黄河决口泛滥的严重暴行。中国共产党的《新华日报》也参加到对敌暴行的声讨中,并号召赈济受灾同胞。《新华日报》6月12日的电文题为“豫东战场:敌因屡犯被阻,竟决黄河大堤,黄水汹涌处庐舍荡然,敌妄图消灭我战斗力”和“豫东战局渐趋稳定,我敌相持白沙附近”。6月13日,《新华日报》又发出题为“犯新郑敌已击退,暴敌仍到处决堤,中牟、白沙大水,数万灾民集郑”的电文。

花园口决堤的消息迅速引起世界各国关注,一时间,无论路透社还是美联社的消息都显示出,世界各国舆论几乎一致谴责日军的这一暴行。但日本方面始终对中国的宣传竭力进行反驳,渠长根说,“这样一来,中日之间的新闻战和一些媒体爆出的异样信息,使得人们觉得事情似乎没有如此简单。于是,一些新闻记者要求到决堤现场去参观采访,试图弄个水落石出”。

大概是预见到了消息暴露后的社会反应,6月9日,在花园口决堤刚刚放出水来的时候,商震就电令新8师用炸药将决口附近的小龙王庙和民房、大树炸倒,伪造日军炸毁黄河大堤的现场。当记者要求前往花园口进行实地采访时,新8师又奉命编造了一套日机轰炸的材料,伪造了一个被轰炸的现场。渠长根说,“后来中宣部及中央电影制片厂人员前来花园口,拍摄敌人炸堤和我军民抢堵缺口的新闻纪录片以扩大宣传”。

“事实证明,6月9日开始逐步实施的决堤宣传策略,有效地激起了抗日前线的豫东民众的抗战热情。”渠长根说,“诚如6月11日的《申报》所言:‘敌此种惨无人道之暴举,既不能消灭我抗战力量,且更增加我杀敌之决心’。”特别是在豫东地区,彭雪枫在他的《平原游击战的实际经验》里如此描述:“豫东皖北苏北是历史上著名的秘密结社及会门武装的发源地,倘不小心,一生冲突,他们三声号炮,村村集合,人人出动,流血惨剧就要发生。”加上这一地区在徐州会战期间已经遭受过日军的野蛮蹂躏,因此,决堤之后,面对日军的侵略,豫东民众纷纷组织起来,“成立了诸如游击队、看家队、自卫团,还有红学会、黄枪会、妙道会等各种各样的武装团体,保卫家园,三里一司令,五里一队长,名目繁多,热气腾腾”。

“更为重要的是,豫东民众的抗日参军热情被调动起来了。”渠长根说,“比如在新郑,6月11日,县人民自卫队在队长陈新的领导下,积极协助中国军队第20师袭击尉氏日军,歼敌二十多人,获机枪两挺,步枪十余支。”国民党也认识到了这一点。白崇禧在7月24日专门致电蒋介石,指出与豫东相连的安徽北部地区:“民风强悍,从军者极众。此次受敌摧残,多起而组织武力自卫,到处游击,时有效果,且向与驻军感情融洽,数逾十万”,并且计划以“正式军队一师以上配合民众武力,以专人统一指挥,以期切实收效,则消极可截断敌之南北交通,使其疲敝,积极可牵制敌军力,使江南作战容易,且免地方丁壮被敌征用,所费甚少,其益甚大”。之后,国民党开始联络、集合这一地区分散的各抗日武装,相继组成了多路“泛区抗日挺进队”。同时,国民党军统系统在这一地区还成立了专门对付铁杆汉奸和日伪重要人物的豫东特别行动队。

8月15日的《申报》(香港版)《豫省的民众武力》一文如此描述:“豫省民风强悍,人民体魄平均都很强健,所以本省的壮丁应征入伍是比较受人欢迎的。河南省壮丁的征调除了国家依法征调者外,还有各部自行派人招募。豫省应征的人数,截止上月底,据统计至少已征调40万人。”

黄泛之灾:黄河改道的地方烙印

6月9日,花园口决堤放水,口门以下4个村庄——邵桥、史家堤、汪家堤和南崔庄,全部冲毁,荡然无存,一直到黄泛结束,这4个村庄再也没有恢复。所幸的是,决堤放水时,这4个村的居民因事先知道决堤及时迁避而无一人伤亡。

而这不过只是灾难的开始,奔涌而出的黄河水并非任何人力所能控制,黄水出槽后在河南境内分作两股汹涌同奔。西股黄水是主流,源自花园口,至中牟入贾鲁河,南泛尉氏、扶沟、西华等县,于周口东折入颍河,然后分别注入茨河和沙河,再经安徽太和、阜阳、颍上及正阳关,最后汇归淮河。东股黄水源于赵口,由于6月中旬黄河水位上涨冲开赵口口门后形成。赵口的黄水也分为两股,一股向东南直奔朱仙镇,与花园口的泛水汇合;一股绕开封城堤北面,折向东南,至陈留又分为两支,一支沿铁底河,另一支沿惠济河,先后注入涡河,于安徽怀远汇入淮河,自淮河经洪泽湖、白马湖、高邮湖注入长江,形成合流局面,进而波及江苏北部诸县市。由决堤而来的黄河历史上的第26次改道所造成的危害,遍及3省44个县,死亡人数统计高达89万。花园口决堤也成为抗战史上与长沙大火、重庆防空洞惨剧并称的三大惨案之一。

《豫省灾况纪实》里有一段文字如此勾勒出黄泛区灾难图:“泛区居民因事前毫无闻知,猝不及备,堤防骤溃,洪流踵至;财物田庐,悉付流水。当时澎湃动地,呼号震天,其悲骇惨痛之状,实有未忍溯想。间有攀树登屋,浮木乘舟,以侥幸不死,因而仅保余生,大都缺衣乏食,魂荡魄惊。其辗转外徙者,又以饥馁煎迫,疾病侵夺,往往横尸道路,填委沟壑,为数不知几几。幸而勉能逃出,得达彼岸,亦皆九死一生,艰苦备历,不为溺鬼,尽成流民……因之卖儿鬻女,率缠号哭,难舍难分,更是司空见惯,而人市之价日跌,求售之数愈伙,于是寂寥泛区,荒凉惨苦,几疑非复人寰矣!”

6月9日的花园口决堤,也是中日双方沿着黄泛区边界东西对峙的开始,渠长根说,“依赖机械化军事装备进攻陇海线和平汉线的日军被迫改变原来沿铁路线西进南下的战略”,一方面把部队从豫东尉氏、中牟、娜陵、通许、陈留、祀县等各县向东撤退,转移、集结到以商丘、徐州为中心的豫皖苏交界地带,另一方面确定了沿江淮水路西进的路线,分调多路人马围攻武汉。“战事南移到豫南、皖西、赣北、鄂东的广大湖沼山地地区,豫东战场逐渐冷却下来,武汉附近地区接着成了中日两国军队厮杀的新战场”。这样一来,从郑州斜贯东南,穿越豫东大平原的新黄河就成为军事分界线,把日军阻隔在泛区的东面,中国军队沿西岸据守,沿新黄河以西修筑起“防泛西堤”,而日军也在对岸修筑起“防泛东堤”,相持一直延续到1944年日本发动打通大陆交通线战役。

从当地复杂的社会形势看,黄泛区形成之初,豫东地区一度成为真空地带,战局基本稳定后,日军大规模他调,留在该地区的兵力很少。“开封、商丘、淮阳敌只数百人,其他各县仅仅四五十人。连敌人的宣抚班、宪兵队等合并统计,全豫东不过有3000人的样子。”经常会用拖动一些塑料的假人假枪炮做演习。不过很快就形成了多种势力交错杂陈的局面,一方面是日军占领者及其傀儡组织和伪军,另一方面是不断回升从事游击战的中国军队,还有其他各种背景复杂、立场摇摆不定的地方势力。因此,这里“敌蹄横行,汉奸嚣张,恶猫遍地,土匪蜂起,把豫东弄成了一个极混沌极混乱极扰攘不堪的局面。一般名哲贤达,都在‘武装逃难’或者‘集体搬家’的新鲜口号之下‘西迁’了。剩下的是广大的被难群众,以及同他们在一处埋头苦干着的国民党员和共产党员,还有少数的行政人员而已”。

当日军修筑防泛东堤的时候,过程并不顺利,渠长根分析说,“一是水势不稳,经常发生决堤而被迫延期,二是地处黄泛灾区,留下的居民多为老弱病残,难以招来足够的人力。三是在中国抗日武装的宣传鼓动下,日军对参加筑堤施工的民工也不敢施以暴行,否则,他们就会投奔抗日武装。四是日伪政权内部矛盾交织,主持施工的指挥人员和技术人员利欲熏心,都想从中渔利,偷工减料、中饱私囊的情况严重,直接影响了施工的进度和质量。五是当地处于所修大堤以内与以外的各村落之间,利益冲突明显,都不愿把自己的家园堵在堤内,加上伪政权的大部分工作人员基本上都是当地人,协调有实际困难,因而施工时常被中断”。就在这种复杂的形势下,筑堤施工断断续续,一直到1943年才基本修成。防泛东堤的修成,约束了泛水水道,相对地控制了黄河及涡河的洪水东泛。

奇怪的是,黄泛区一度淡出了公众视野,直到1942、1943两年的河南大早和蝗灾,花园口和黄泛区才重又引起媒体的关注。之后不久,又归于沉寂。渠长根说,“在战争的逻辑以及宣传的规律上,这似乎是必然的结果”。1943年2月2日,重庆《大公报》发表了王云五所写的社论《看重庆,念中原》,对河南的大灾实情寄予深切的同情,同时尖锐地指斥重庆“隔江犹唱后庭花”,以及政府救灾及限价抬价失当。结果竟然被勒令停刊三日。临时河南省省会洛阳的《行都日报》对该文予以转载,也因此被停刊三日。同年《时代》周刊记者白修德进入黄泛区,用电报发回了第一篇关于灾难惨状的报道,在国际上引起了对于黄泛区的重新关注,也为这里的民众赢得了些许援助。

时至今日,灾难的记忆并没有被时间抹去,渠长根说,2002年5月27日,他到扶沟县做社会调查的时候,县志办的张孟庚的母亲依旧能清晰的回忆起黄河水进村的情境:“一家人没有逃走,因为父亲相信很快就会过去,为防万一,把值钱的东西搬到了村头高地,还有三四家也跟着这样搬去了。”“但黄河水越来越大、越来越猛,结果全村被淹没,连这块高地也被完全包围起来。吃完了搬来的熟食,火源也用完了,只好干吃粮食,粮食吃完了,就挖高地上的野菜吃,等到野菜也吃完了,就挖土里的老鼠等吃。无论白天晚上,谁也不敢睡觉,唯恐错过了逃走的机会。”人们没有语言,无奈的目光有时候对碰一下,连小孩子也没话可说了。几天后,果真有当地政府派出的巡逻搜救船只发现了他们。“但是船太小,人太多,离安全地方又远,关键是高地周围有很多大漩涡,船不敢靠近。船来船又走,大家一下子绝望了。又熬过了两天,找来了撑船高手才分批把他们接走。”可是,等到了安全的地方,“父亲忍受不了这些天的饥荒和心理折磨,没几天就去世了”。

探索网声明:文章源于网络,如侵权请联系我们删除。